Guernica di Pablo Picasso: un grido universale contro la guerra

Tra i capolavori del XX secolo, Guernica occupa un posto unico. Dipinta da Pablo Picasso nel 1937 per il Padiglione spagnolo dell’Esposizione Universale di Parigi, l’opera nacque in risposta al bombardamento della cittadina basca di Guernica da parte dell’aviazione nazista e fascista, alleata del generale Francisco Franco durante la Guerra civile spagnola. L’attacco, avvenuto il 26 aprile di quell’anno, causò centinaia di vittime civili e divenne simbolo della brutalità del conflitto. Per Picasso, che viveva a Parigi ma rimaneva profondamente legato alla sua terra d’origine, la notizia fu un trauma che si trasformò presto in urgenza creativa. Non si trattava soltanto di rappresentare un episodio storico, ma di restituire al mondo intero l’eco di un dolore collettivo che andava oltre la Spagna, diventando universale.

Dal fatto storico al mito collettivo

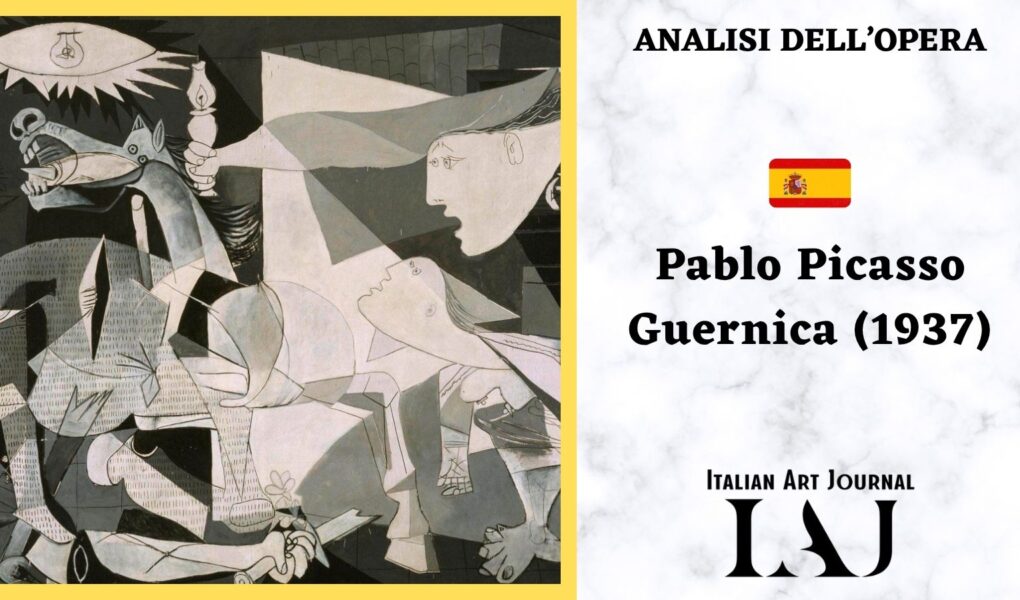

Con Guernica, Picasso riuscì a compiere un passaggio fondamentale: trasfigurare un evento contingente in mito contemporaneo. L’opera non raffigura il momento del bombardamento in modo realistico, né mostra paesaggi riconoscibili: tutto è ridotto a un teatro interiore in cui uomini, animali e simboli si mescolano. In questo modo, Guernica non è più solo una città basca, ma diventa ogni città devastata dalla guerra, ogni comunità ferita dall’odio e dalla violenza. La tela, di oltre sette metri di lunghezza, si impone come manifesto visivo, un grido collettivo che non ha bisogno di parole per essere compreso.

La forza del linguaggio visivo

Picasso sceglie un linguaggio artistico che amplifica la drammaticità: colori ridotti al bianco, nero e grigio, come se la vita fosse stata risucchiata via. Figure spezzate e deformate si agitano in uno spazio claustrofobico: il cavallo ferito, il toro immobile e minaccioso, la madre che piange il figlio morto, il soldato caduto con la spada spezzata, le donne disperate che alzano le braccia al cielo. Ogni figura è simbolo e allo stesso tempo esperienza concreta del dolore. La luce artificiale della lampada, sospesa in alto, sembra denunciare l’ambiguità della modernità, capace di portare progresso ma anche distruzione.

L’universalità di un messaggio

La grandezza di Guernica non sta soltanto nella sua forza estetica, ma nella capacità di parlare a chiunque, in qualunque epoca. Quando fu esposta a Parigi, l’opera colpì per il suo linguaggio diretto e drammatico; da allora è diventata un simbolo globale di resistenza e di pace. Per questo, ancora oggi, Guernica non appartiene solo alla storia dell’arte, ma alla coscienza collettiva: è un monito che ci ricorda la fragilità della vita, il prezzo della guerra e l’urgenza di non dimenticare.

La composizione: un mosaico di dolore

La scena appare come un mosaico drammatico, una composizione che rinuncia a qualsiasi prospettiva naturalistica per concentrarsi sulla potenza narrativa. Non c’è cielo né paesaggio: lo spazio è un interno claustrofobico, dove figure umane e animali si contorcono in una geometria di dolore.

A destra, una donna alza le braccia al cielo tra le fiamme, il volto deformato in un grido disperato. La bocca spalancata e gli occhi vuoti trasmettono il terrore puro dell’istante in cui la vita viene spezzata. Accanto a lei, una seconda donna appare come un fantasma che affiora da una finestra, reggendo una lampada a olio: è il fragile simbolo della luce della coscienza che resiste nell’oscurità della barbarie. Poco più in basso, una figura femminile nuda si trascina, lo sguardo rivolto al cielo, segnata dalla resa e dall’impotenza.

Al centro domina il cavallo ferito, con la bocca spalancata in un nitrito che pare un urlo umano. Sotto i suoi zoccoli giace un soldato caduto, la spada spezzata, ma dalla sua mano sorge un fiore: un piccolo segno di speranza che sopravvive alla distruzione. Sopra, un occhio-lampadina diffonde una luce artificiale, fredda e inquietante, quasi un’allusione alla modernità che rende possibile la devastazione.

A sinistra, la madre con il figlio morto tra le braccia trasforma il dolore privato in icona universale, un’immagine che richiama la pietà cristiana e, insieme, la disperazione più terrena. Sopra di lei si staglia il toro, emblema della Spagna ferita ma anche simbolo di brutalità e forza cieca. Una colomba spezzata, quasi invisibile, completa il quadro: il fragile sogno di pace dilaniato dalla guerra.

I colori del lutto

I colori ridotti al bianco, nero e grigio accentuano il carattere di lutto e di gelo emotivo. Le figure spezzate, deformate e lacerate esprimono con violenza visiva ciò che le parole non riescono a contenere: l’angoscia collettiva, la perdita, la tragedia. Questa scelta cromatica non è soltanto estetica, ma etica: priva l’opera di ogni seduzione, imponendo allo spettatore un confronto diretto con la crudeltà rappresentata.

Dalla cronaca al mito

Guernica non rappresenta solo Guernica: rappresenta ogni città bombardata, ogni innocente sacrificato, ogni guerra che lacera il tessuto umano e culturale. Con questo dipinto, Picasso seppe trasformare la cronaca in mito contemporaneo. È insieme testimonianza storica e allegoria senza tempo, un’opera che ancora oggi ci obbliga a guardare negli occhi la brutalità della guerra e ci ricorda la necessità della pace e quanto non possa mai essere data per scontata.

SOSTIENI GRATUITAMENTE IL PROGETTO DI ITALIAN ART JOURNAL SEGUENDOCI SU FACEBOOK E SU INSTAGRAM

PER VEDERE LE NOSTRE PRODUZIONI MEDIA SEGUI ANCHE ARTING AROUND SU FACEBOOK, INSTAGRAM E TIKTOK.

PER TE È GRATIS, PER NOI È ESTREMAMENTE IMPORTANTE! GRAZIE MILLE!