La Cappella Sistina: quando Michelangelo dipinse la teologia del corpo

Esistono imprese artistiche che trascendono la categoria stessa dell’opera d’arte per diventare eventi ontologici—momenti in cui l’essere stesso della rappresentazione si trasforma, in cui i confini tra creazione umana e rivelazione divina si confondono fino all’indistinguibilità. La volta della Cappella Sistina, affrescata da Michelangelo Buonarroti tra il 1508 e il 1512, appartiene a questa stirpe rarefatta di creazioni assolute. Non è semplicemente il più celebre soffitto dipinto della storia dell’arte occidentale: è la manifestazione visibile di una cosmologia, la traduzione in carne e muscoli di una teologia, la dimostrazione che il corpo umano—nella sua materialità, nella sua anatomia, nella sua potenza fisica—può essere veicolo di verità spirituali che le parole non riescono a catturare.

Quando Giulio II della Rovere, papa guerriero e mecenate implacabile, commissiona a Michelangelo la decorazione della volta, sta chiedendo molto più di un affresco devozionale. Vuole un manifesto visivo della potenza papale, una dichiarazione di supremazia che controbilanci le crisi politiche e religiose che attraversano la cristianità. Ma ciò che ottiene supera ogni previsione: Michelangelo trasforma il compito decorativo in occasione per ripensare radicalmente la rappresentazione del divino e dell’umano, costruendo un sistema iconografico che ancora oggi resiste a ogni tentativo di esaurirne i significati.

L’architettura dipinta: costruire l’impossibile

Prima ancora di guardare le figure, occorre comprendere la struttura architettonica illusoria che Michelangelo sovrappone alla volta reale. Finte cornici, pilastri, troni marmorei—tutto dipinto con tale precisione da ingannare l’occhio, da creare l’illusione di un’architettura scultorea che sostiene e organizza lo spazio narrativo. Non è semplice trompe-l’œil ma costruzione di un ordine simbolico: lo spazio sacro richiede un’articolazione gerarchica, una grammatica visiva che separi il divino dall’umano, l’eterno dal temporale.

Questa architettura fittizia divide la volta in nove riquadri centrali che narrano episodi della Genesi, incorniciati da venti Ignudi—giovani nudi atletici che reggono ghirlande e medaglioni. Ai lati, nelle vele e nelle lunette, siedono Profeti e Sibille, figure monumentali che anticipano la venuta del Cristo. È una cosmologia stratificata dove ogni livello corrisponde a un grado diverso di vicinanza al divino: al centro la storia della creazione, ai margini coloro che la profeticano e la interpretano.

Ma c’è qualcosa di profondamente inquietante in questa architettura: è instabile, oscillante. I troni sembrano sul punto di crollare, gli Ignudi assumono posture impossibili che sfidano l’equilibrio, le cornici si piegano sotto pesi immaginari. Non è l’ordine statico della geometria euclidea ma un ordine dinamico, attraversato da tensioni, sempre sul punto di collassare e sempre miracolosamente mantenuto. È l’immagine stessa della creazione come atto continuo, non evento compiuto ma processo che richiede incessante energia divina per non ricadere nel caos originario.

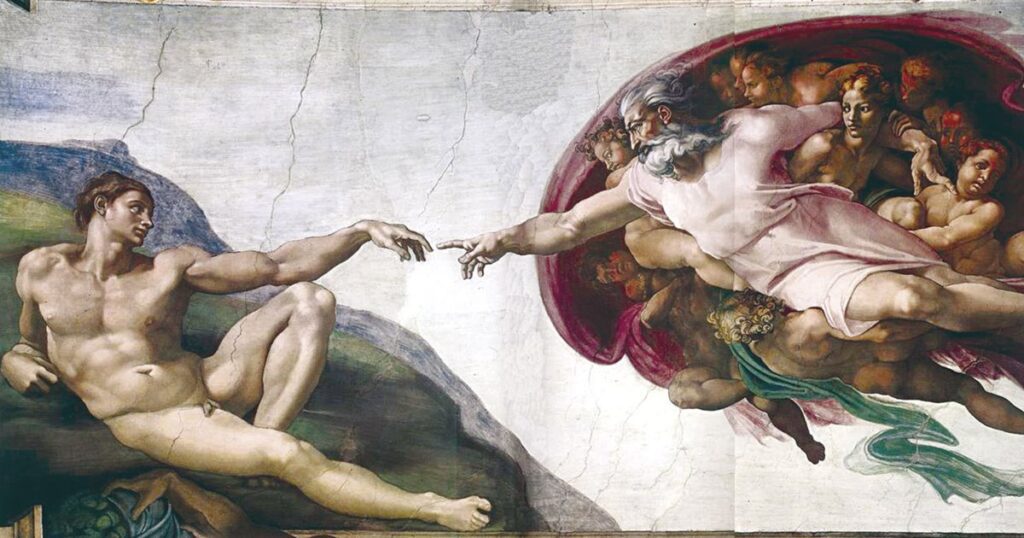

La Creazione di Adamo: il dito che separa e connette

Al centro della volta, nell’immagine più celebre dell’intera storia dell’arte, Dio Padre si protende verso Adamo per trasmettergli la scintilla vitale. Le due dita—quella divina e quella umana—quasi si toccano, separate da un millimetro di intonaco che contiene l’abisso ontologico tra creatore e creatura. È il momento impossibile da rappresentare: il passaggio dal non-essere all’essere, l’istante in cui la materia inerte si anima di coscienza.

Michelangelo risolve l’impossibilità attraverso il corpo. Dio non è astrazione teologica ma presenza fisica, muscolatura possente che si lancia attraverso lo spazio sostenuta da angeli. Adamo non è ancora completamente desto—la sua postura è molle, appena sollevata dalla terra, come se stesse emergendo da un sogno cosmico. La vita fluisce visibilmente tra le due figure, trasmessa non attraverso parole o decreti ma attraverso la prossimità fisica, il quasi-contatto che è insieme unione e separazione.

Ciò che Michelangelo intuisce è che la creazione non è generazione dal nulla ma differenziazione: Dio crea Adamo separandolo da sé, stabilendo quella distanza che rende possibile l’esistenza autonoma. Il millimetro che separa le due dita è lo spazio della libertà umana, la possibilità del peccato ma anche della redenzione. È teologia radicale tradotta in geometria dei corpi.

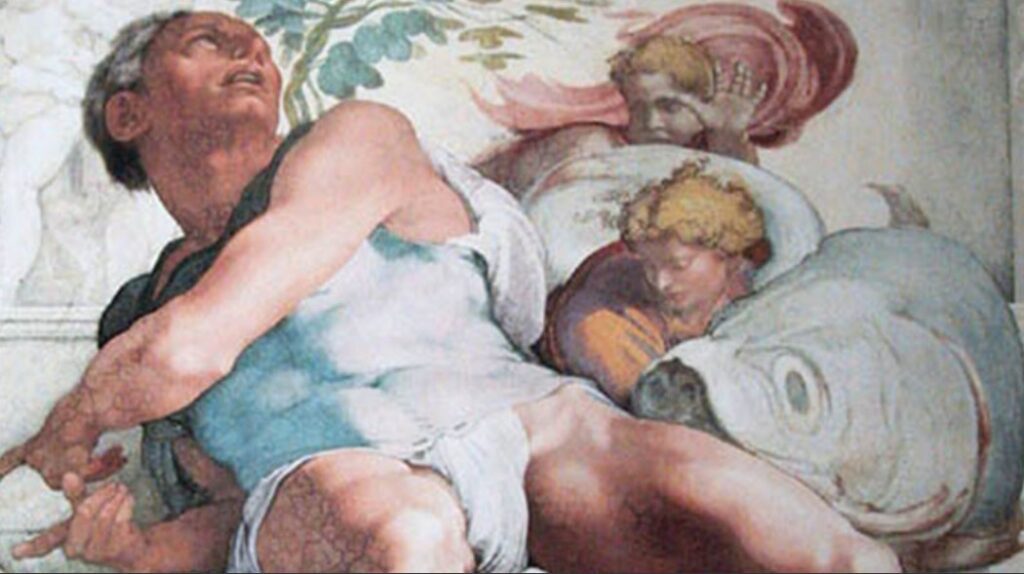

I Profeti e le Sibille: quando la profezia diventa anatomia

Lungo i margini della volta siedono sette Profeti dell’Antico Testamento e cinque Sibille pagane—l’inclusione di queste ultime testimonia l’umanesimo rinascimentale che vedeva nelle tradizioni classiche anticipazioni imperfette della rivelazione cristiana. Ma ciò che colpisce non è la scelta iconografica, relativamente convenzionale, quanto la resa fisica di queste figure.

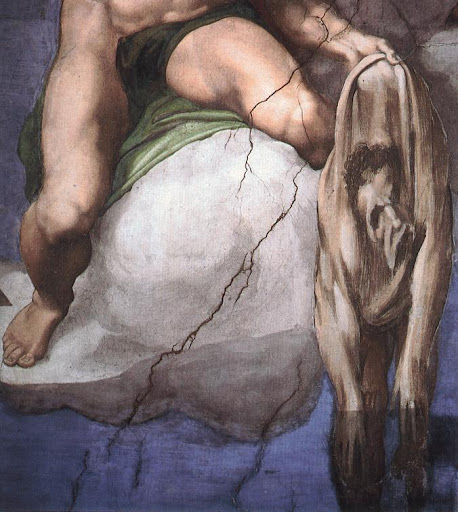

Sono corpi titanici, anatomie esagerate fino al limite della verosimiglianza. La Sibilla Libica si torce su se stessa in una spirale impossibile, tutta la sua muscolatura impegnata nello sforzo di raggiungere un libro alle sue spalle. Geremia si abbandona a una malinconia così profonda che tutto il suo corpo sembra collassare sotto il peso della visione profetica. Giona, ritratto nel momento di essere vomitato dalla balena, assume una postura di tale torsione da sembrare sul punto di disarticolarsi.

Michelangelo sta affermando qualcosa di scandaloso: la profezia non è esperienza puramente spirituale ma evento che attraversa e trasforma il corpo. Vedere il futuro, ricevere la parola divina, è trauma fisico che deforma l’anatomia, che costringe i muscoli ad assumere configurazioni estreme. La spiritualità non trascende la carne ma si incarna in essa, lascia tracce visibili nella tensione dei tendini, nella curvatura della colonna vertebrale, nell’espressione contratta del volto.

È concezione profondamente neoplatonica ma rovesciata: invece di vedere il corpo come prigione dell’anima, Michelangelo lo celebra come strumento attraverso cui l’anima si manifesta. L’anatomia diventa linguaggio, grammatica visiva attraverso cui si esprime l’invisibile.

Gli Ignudi: l’enigma della bellezza necessaria

Venti giovani nudi, disposti simmetricamente lungo la volta, non partecipano alla narrazione biblica ma la incorniciano, la sostengono, la commentano attraverso la loro sola presenza fisica. Chi sono? Angeli privi di ali? Allegorie delle virtù? Pura celebrazione della bellezza corporea maschile?

Gli storici dell’arte hanno proposto decine di interpretazioni, nessuna completamente soddisfacente. Forse proprio questa irriducibilità a un significato univoco costituisce il loro senso più profondo: sono la bellezza stessa che non richiede giustificazioni, che si afferma come valore autonomo. In pieno Vaticano, Michelangelo dipinge la nudità maschile non come allegoria o simbolo ma come epifania—rivelazione di una perfezione formale che rimanda al divino proprio attraverso la sua pura immanenza fisica.

C’è qui un’eco del platonismo cristiano: la bellezza visibile è scala attraverso cui ascendere alla Bellezza assoluta. Ma c’è anche qualcosa di più carnale, di più radicato nella materialità dei corpi. Questi Ignudi sudano, si contorcono, mostrano lo sforzo muscolare richiesto per mantenere le loro posizioni impossibili. Non sono idealizzazioni platoniche ma corpi vivi, attraversati da tensioni, da fatiche, da quella vulnerabilità che è propria di ogni esistenza incarnata.

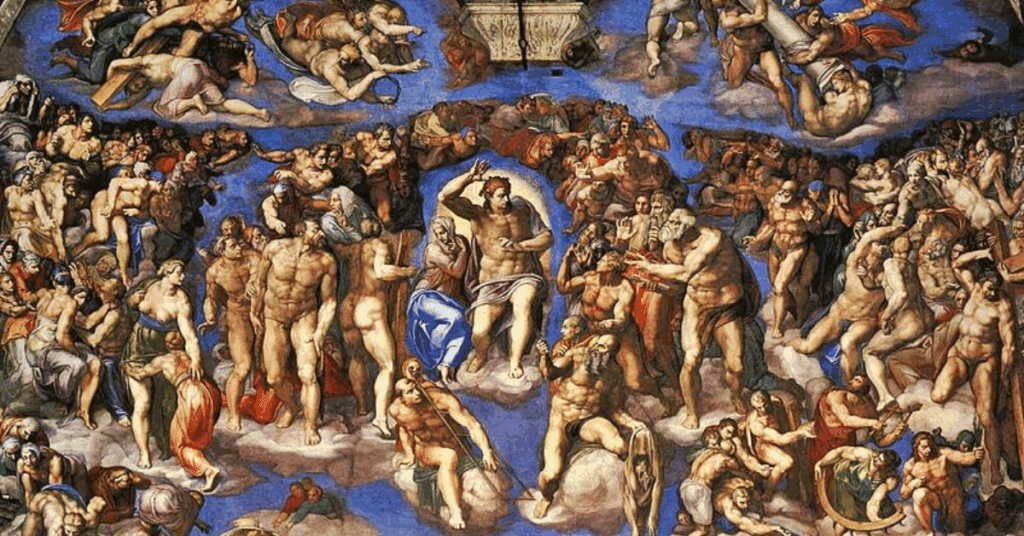

Il Giudizio Universale: quando la teologia diventa apocalisse corporea

Ventitré anni dopo aver completato la volta, Michelangelo torna alla Sistina per affrescare la parete d’altare con il Giudizio Universale (1536-1541). Il mondo è cambiato: la Riforma ha spaccato la cristianità, il Sacco di Roma ha dimostrato la fragilità del potere papale, l’ottimismo umanista ha lasciato spazio a tonalità più cupe, più tragiche.

Il Giudizio è vortice di corpi—circa quattrocento figure che cadono, salgono, lottano, si disperano in un movimento perpetuo che cancella ogni stabilità architettonica. Non esiste più la griglia ordinata della volta: tutto è flusso, tutto è trasformazione. I beati ascendono faticosamente verso Cristo Giudice, i dannati precipitano verso l’inferno non come anime disincarnate ma come masse di carne che si contorcono nel terrore.

Cristo stesso è figura perturbante: non il pastore mite della tradizione iconografica ma atleta possente che solleva il braccio destro in gesto di condanna. La Madonna accanto a lui distoglie lo sguardo, come se non potesse sopportare la violenza del giudizio. È teologia senza pietà, rappresentazione di un Dio che esige giustizia assoluta, che non conosce compromessi.

Michelangelo include anche il proprio autoritratto: nella pelle scorticata di San Bartolomeo, simbolo della propria sofferenza artistica e spirituale. È gesto di straordinaria autoironia e insieme di profonda angoscia—l’artista si dipinge come reliquia, come resto, come ciò che rimane quando tutto ciò che è superfluo viene strappato via.

La fatica della creazione: corpo dell’artista e corpo dell’opera

Vasari racconta che Michelangelo lavorò alla volta in condizioni disumane: sdraiato sulla schiena per ore, con la pittura che gli colava sul volto, soffrendo di dolori muscolari costanti. Finito il lavoro, per mesi non riuscì a leggere se non tenendo i fogli sopra la testa—il suo corpo aveva memorizzato la postura della creazione, si era conformato allo spazio dell’opera.

Questa fusione tra corpo dell’artista e corpo dell’opera non è aneddoto biografico ma verità epistemologica: la Sistina porta impressa la fatica della sua creazione, la sofferenza fisica che l’ha generata. Ogni figura testimonia lo sforzo di chi l’ha dipinta, la torsione del polso, la tensione della spalla, la resistenza dell’intonaco che va coperto prima che si asciughi. Non è pittura che nasconde il proprio farsi ma che lo esibisce, che trasforma il processo in parte del significato.

In questo senso, la volta è anche metafora della creazione divina: Dio crea faticando, la generazione del mondo richiede energia, sforzo, volontà sostenuta. Non è decreto che si compie istantaneamente ma lavoro che si sviluppa nel tempo, che lascia tracce, che costa.

L’eredità di un’impossibilità ripetuta

Dopo la Sistina, la pittura occidentale non può più essere la stessa. Michelangelo ha dimostrato che il corpo umano—nella sua anatomia, nella sua potenza, nella sua vulnerabilità—può essere linguaggio sufficiente per esprimere l’intera gamma delle verità teologiche. Ha reso obsoleta l’iconografia tradizionale con i suoi attributi convenzionali: non servono più aureole, ali, simboli per distinguere il sacro dal profano. Basta l’intensità della presenza fisica, la qualità del gesto, la tensione muscolare.

Generazioni di artisti cercheranno di eguagliarlo, di assimilare la lezione della Sistina. Ma è lezione inassimilabile: ciò che Michelangelo ha compiuto richiede una combinazione unica di maestria tecnica, visione teologica, resistenza fisica che non può essere replicata. Ogni tentativo di imitazione rivela proprio la distanza dall’originale, conferma l’unicità di quell’evento.

QUI, IL NOSTRO FOCUS SULLA SCUOLA DI ATENE, L’AFFRESCO MAESTRO DI RAFFAELLO SANZIO

La volta della Cappella Sistina come specchio dell’umano

Guardare la Sistina oggi, tra folle di turisti che fotografano compulsivamente ciò che non possono realmente vedere, significa confrontarsi con una domanda: cosa riconosciamo in quei corpi dipinti cinque secoli fa? Michelangelo non ha rappresentato semplicemente figure bibliche ma ha costruito un’antropologia visiva—una teoria dell’essere umano come tensione perpetua tra carne e spirito, tra peso terrestre e aspirazione celeste, tra autonomia creaturale e dipendenza dal creatore.

I corpi della Sistina non sono mai in riposo: si torcono, si protendono, lottano contro forze invisibili. Sono immagine di un’umanità costitutivamente inquieta, incapace di trovare pace nella pura immanenza ma anche incapace di trascenderla completamente. Oscillano tra la materia e lo spirito senza potersi stabilire definitivamente né nell’una né nell’altro.

Questa condizione—che Michelangelo dipinge con onestà brutale, senza consolazioni facili—rimane la nostra condizione. Cinque secoli di modernità, di secolarizzazione, di rivoluzioni scientifiche non l’hanno cancellata. Continuiamo ad abitare corpi che ci sembrano insieme troppo poco e troppo—insufficienti per contenere le nostre aspirazioni, eccessivi nella loro vulnerabilità e nei loro bisogni. La Sistina non offre soluzioni ma riconosce questo dramma, lo rende visibile nella sua irriducibile complessità. E in questo riconoscimento, forse, risiede la sua permanente necessità.

QUI, TROVI LA NOSTRA SEZIONE DEDICATA A TUTTI GLI ARTISTI DALLA A ALLA Z

SOSTIENI GRATUITAMENTE IL PROGETTO DI ITALIAN ART JOURNAL SEGUENDOCI SU FACEBOOK E SU INSTAGRAM

PER VEDERE LE NOSTRE PRODUZIONI MEDIA SEGUI ANCHE ARTING AROUND SU FACEBOOK, INSTAGRAM E TIKTOK.

PER TE È GRATIS, PER NOI È ESTREMAMENTE IMPORTANTE! GRAZIE MILLE!