La Scuola di Atene: come decifrare i 58 personaggi del capolavoro di Raffaello

Esiste un momento, nella storia della rappresentazione occidentale, in cui la conoscenza stessa diventa visibile—non come allegoria astratta o come simbolo didascalico, ma come presenza corporea, come assemblea di menti incarnate che abitano uno spazio architettonico impossibile. La Scuola di Atene, affrescata da Raffaello Sanzio tra il 1509 e il 1511 nella Stanza della Segnatura in Vaticano, non è semplicemente un dipinto che raffigura cinquantotto personaggi: è il tentativo più ambizioso del Rinascimento di cartografare l’intero universo del pensiero umano, di dare forma spaziale alla tradizione intellettuale che dall’antichità greca giunge fino alla modernità cristiana.

Decifrare questi cinquantotto volti significa intraprendere un viaggio attraverso venticinque secoli di filosofia, matematica, astronomia, retorica—tutte le discipline che costituiscono l’edificio della conoscenza occidentale. Ma significa anche interrogare la natura stessa della rappresentazione: come si dipinge un’idea? Come si traduce in geometria visibile la relazione tra pensatori separati da secoli? Come si costruisce, attraverso la disposizione dei corpi nello spazio, una gerarchia del sapere?

L’architettura come metafisica dello spazio intellettuale

Prima ancora di identificare i personaggi, occorre comprendere lo spazio che li accoglie. Raffaello costruisce un’architettura titanica—volte a botte che si susseguono in profondità prospettica vertiginosa, nicchie che ospitano statue classiche, pavimenti a scacchiera che scandiscono geometricamente la distanza. Non è un edificio reale ma un’utopia architettonica, la materializzazione del tempio ideale del sapere che esiste solo nell’immaginazione rinascimentale.

Questa architettura dialoga direttamente con il progetto bramantesco di ricostruzione della Basilica di San Pietro, in corso proprio mentre Raffaello dipinge. L’artista collabora con Bramante—alcuni sostengono che il volto di Euclide nell’affresco sia un ritratto dell’architetto—e assorbe la lezione di uno spazio concepito come emanazione di principi matematici, come cristallizzazione di proporzioni divine.

Ma lo spazio raffaellesco non è puramente formale: è teatro di significati stratificati. Le due statue nelle nicchie—Apollo e Atena—rappresentano rispettivamente le arti e la sapienza, i due poli dell’esperienza intellettuale. La profondità prospettica crea una gerarchia: i filosofi maggiori occupano il centro, in prossimità del punto di fuga, mentre le figure minori si dispongono ai margini, in posizioni più periferiche. Non è casualità compositiva ma ordine simbolico che traduce in spazio fisico la scala di importanza epistemologica.

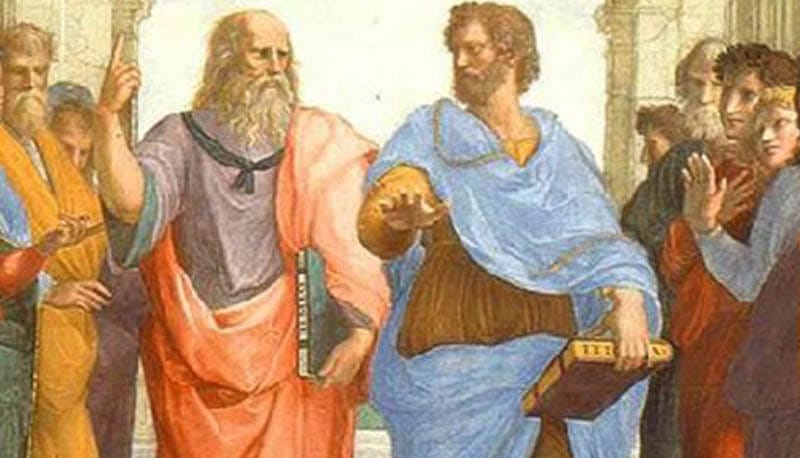

I due soli della Scuola di Atene: Platone e Aristotele al centro del mondo

Al vertice della composizione, incorniciati dall’arco centrale, camminano affiancati Platone e Aristotele. Platone—raffigurato con le fattezze di Leonardo da Vinci, omaggio del giovane Raffaello al maestro fiorentino—indica verso l’alto, verso il cielo delle idee, verso quella dimensione trascendente dove risiedono le forme pure, eterne, immutabili. Aristotele distende la mano orizzontalmente, verso la terra, verso il mondo empirico che costituisce l’oggetto della sua indagine scientifica.

Questo gesto doppio, apparentemente semplice, condensa duemila anni di dibattito filosofico. Da un lato l’idealismo platonico: la realtà sensibile è copia degradata di archetipi perfetti accessibili solo all’intelletto. Dall’altro il realismo aristotelico: la conoscenza parte dall’osservazione del mondo fisico, dall’esperienza sensibile che la ragione poi organizza in categorie universali.

Raffaello non sceglie tra le due posizioni ma le presenta come complementari, necessarie entrambe per comprendere la totalità del reale. È sintesi caratteristicamente rinascimentale: l’ambizione di riconciliare tradizioni filosofiche apparentemente incompatibili, di costruire un sistema onnicomprensivo che superi le contraddizioni attraverso l’inclusione piuttosto che l’esclusione.

La mappa della conoscenza: identificare i protagonisti

Identificare con certezza tutti i cinquantotto personaggi è impresa ardua—molti rimangono anonimi, figure che popolano lo sfondo senza che possiamo attribuire loro nomi specifici. Ma i protagonisti principali sono riconoscibili attraverso attributi iconografici, posture, gesti che rimandano alle loro dottrine.

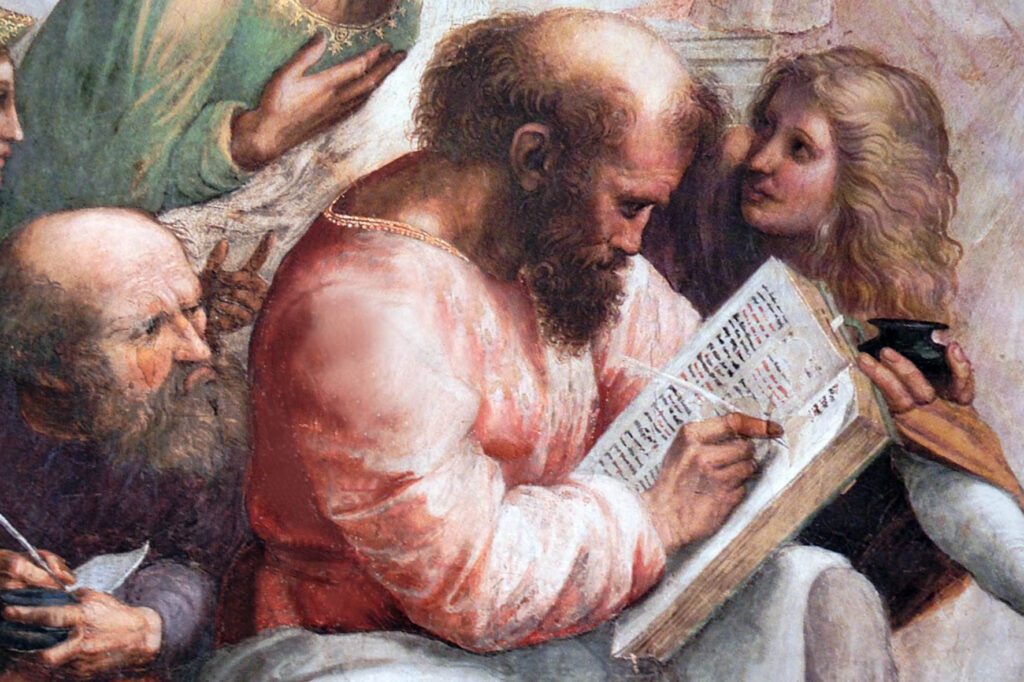

In primo piano, a sinistra, Pitagora scrive su un libro, circondato da discepoli. Il numero, fondamento della sua filosofia, governa la composizione armonica della scena—Raffaello stesso era platonico convinto che nella matematica risiedesse la chiave dell’ordine cosmico. Dietro Pitagora, Averroè osserva, presenza islamica che testimonia il debito del Rinascimento verso la mediazione araba nella trasmissione del pensiero greco.

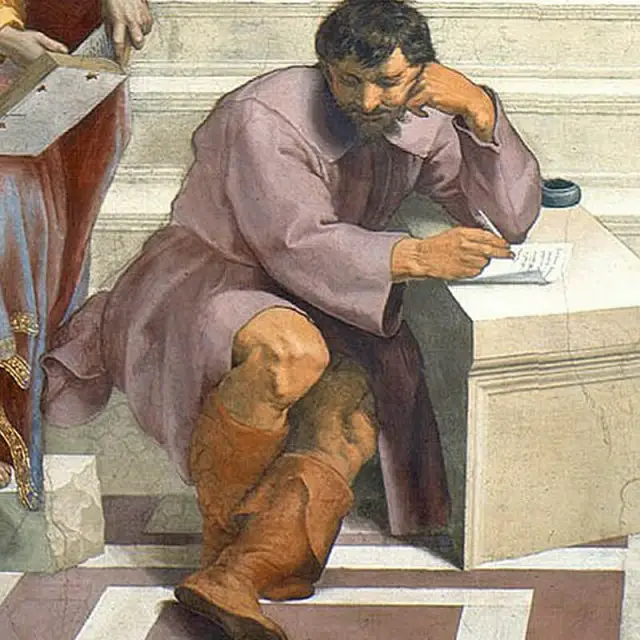

Eraclito, il filosofo del divenire, del tutto che scorre come fiume, giace pensieroso sui gradini. Il suo volto è quello di Michelangelo—Raffaello lo aggiunse dopo aver visto clandestinamente gli affreschi della Sistina, riconoscendo nel rivale una grandezza che meritava inclusione in questo pantheon intellettuale. È gesto generoso ma anche strategico: incorporare Michelangelo significa neutralizzarlo, trasformarlo da competitore vivente in autorità classica già storicizzata.

Sul lato destro, Euclide si china a dimostrare un teorema geometrico con il compasso. Attorno a lui si affollano discepoli, embodiment della trasmissione del sapere, della catena ininterrotta che lega maestri e allievi. Più in alto, Tolomeo tiene il globo terrestre e Zoroastro la sfera celeste—la cosmologia antica che il Rinascimento non ha ancora completamente superato, quella visione geocentrica che Copernico sta per rovesciare ma che conserva ancora la propria autorità simbolica.

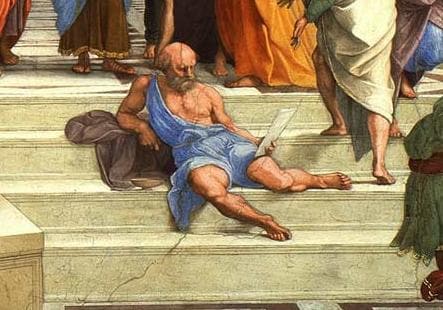

Diogene, il cinico che viveva in una botte e cercava l’uomo con la lanterna accesa in pieno giorno, giace seminudo sui gradini con noncuranza provocatoria. La sua presenza introduce una nota dissonante: non tutti i filosofi sono costruttori di sistemi, non tutta la sapienza si incarna in trattati e teoremi. Esiste anche una filosofia del rifiuto, della rinuncia, dell’ironia corrosiva verso tutte le costruzioni intellettuali.

L’assenza rumorosa: chi manca e perché?

Altrettanto significativo di chi è presente è chi viene escluso. Nessun filosofo cristiano appare—questa è esplicitamente la Scuola di Atene, il pensiero pagano prima della rivelazione. Agostino, Tommaso d’Aquino, Bonaventura sono esiliati in altri affreschi della stanza, dove rappresentano la teologia cristiana. La separazione è netta: esiste il sapere naturale, accessibile alla ragione umana, e il sapere soprannaturale, donato dalla grazia.

Ma questa separazione è anche ponte: Raffaello sta dipingendo in Vaticano, al cuore del potere ecclesiastico. L’omaggio alla filosofia pagana non è trasgressione ma affermazione di continuità—la Chiesa rinascimentale si presenta come erede legittima della sapienza antica, come compimento di una ricerca che i greci avevano iniziato ma non potevano completare senza la luce della fede.

Mancano anche i presocratici più radicali, i materialisti atomisti come Democrito e Leucippo. La loro concezione di un universo governato dal caso, privo di finalità trascendente, risultava troppo pericolosa per essere celebrata nel cuore del Vaticano. La sintesi raffaellesca è inclusiva ma non totalizzante: alcuni pensieri rimangono fuori, troppo eretici per trovare posto anche in questo tempio laico della ragione.

L’autoritratto: Raffaello come testimone della grandezza del pensiero

Nell’angolo estremo destro, quasi nascosto tra le figure di contorno, un giovane volto ci guarda direttamente. È Raffaello stesso, che si autoritrae come spettatore della scena che ha dipinto. Non partecipa al dibattito filosofico—è troppo giovane, troppo contemporaneo per stare tra i giganti del passato—ma testimonia, afferma la propria presenza come mediatore tra l’antichità e il presente.

Questo autoritratto contiene una riflessione meta-pittorica: l’artista rinascimentale si posiziona come nuovo filosofo, come pensatore che usa il linguaggio visivo invece che quello verbale. La pittura non è più semplice illustrazione di concetti elaborati altrove, ma forma autonoma di conoscenza, modo specifico di accedere alla verità attraverso l’organizzazione dello spazio e dei corpi.

Raffaello guarda fuori dall’affresco, verso di noi. Ci interpella, ci chiede di riconoscere il nostro rapporto con questa tradizione. Siamo eredi o traditori? Continuatori o distruttori? La domanda rimane aperta, trasmessa attraverso cinque secoli da quello sguardo dipinto che continua a interrogare chiunque entri nella Stanza della Segnatura.

La nostalgia come fondamento epistemologico, l’affresco come epitaffio

La Scuola di Atene è opera profondamente melanconica. Celebra un’epoca in cui il sapere era unificato, in cui filosofia, matematica, astronomia, retorica costituivano un sistema coerente governato da principi comuni. Raffaello dipinge nel momento in cui questa unità sta per frammentarsi: la Riforma spaccherà l’Europa, la rivoluzione scientifica separerà le scienze naturali dalla metafisica, la specializzazione disciplinare renderà impossibile la figura del sapiente universale.

L’affresco è quindi anche epitaffio: commemora qualcosa che sta morendo nel momento stesso in cui lo dipinge. L’architettura impossibile che ospita i filosofi non esiste perché non può esistere—è utopia letterale, non-luogo che la pittura può evocare ma che la storia non realizzerà mai.

Eppure questa nostalgia non è sterile. Continua a interrogare la modernità frammentata, a ricordare che la specializzazione ha un costo, che guadagnando in profondità perdiamo l’ampiezza, che ogni progresso comporta una perdita. I cinquantotto personaggi non sono solo figure storiche ma possibilità antropologiche: modi di essere umani, di relazionarsi con la conoscenza, che la modernità ha progressivamente marginalizzato.

QUI, 5 CURIOSITÀ CHE NON CONOSCEVI SU RAFFAELLO SANZIO

L’assemblea impossibile come specchio

Guardare La Scuola di Atene oggi significa confrontarsi con l’impossibilità di quella sintesi. Viviamo nell’epoca della frammentazione assoluta del sapere, dove nessuno può più pretendere di padroneggiare l’insieme delle conoscenze umane. I cinquantotto personaggi ci guardano come fantasmi di un’epoca in cui il dialogo tra discipline diverse era ancora possibile, in cui un matematico poteva discutere con un retore senza che linguaggi incompatibili impedissero la comunicazione.

Ma forse l’eredità più preziosa di Raffaello non sta nell’impossibile ricomposizione dell’unità perduta, quanto nel gesto stesso di convocare l’assemblea, di costruire lo spazio dove l’incontro diventa possibile. La Scuola di Atene ci insegna che la conoscenza non è proprietà individuale ma costruzione collettiva, che pensare significa sempre dialogare—con i vivi e con i morti, con chi ci precede e con chi ci seguirà.

I cinquantotto personaggi abitano uno spazio atemporale dove tutte le epoche coesistono, dove Platone può camminare accanto ad Averroè, dove Pitagora può confrontarsi con Euclide. È fantasia storicamente impossibile, ma forse proprio per questo necessaria: ci ricorda che le barriere temporali, disciplinari, culturali che ci separano sono convenzioni che l’immaginazione può trascendere. L’affresco rimane lì, a Roma, come invito permanente a costruire i nostri spazi di dialogo, le nostre scuole impossibili dove le differenze non vengano annullate ma trasformate in risorse per una comprensione più ricca, più articolata della complessità inesauribile del reale.

QUI, TROVI LA NOSTRA SEZIONE DEDICATA A TUTTI GLI ARTISTI DALLA A ALLA Z

SOSTIENI GRATUITAMENTE IL PROGETTO DI ITALIAN ART JOURNAL SEGUENDOCI SU FACEBOOK E SU INSTAGRAM

PER VEDERE LE NOSTRE PRODUZIONI MEDIA SEGUI ANCHE ARTING AROUND SU FACEBOOK, INSTAGRAM E TIKTOK.

PER TE È GRATIS, PER NOI È ESTREMAMENTE IMPORTANTE! GRAZIE MILLE!