Andrea Mantegna: l’architettura dello sguardo e la geometria dell’anima

Esiste una forma di genio che non si manifesta nella rottura clamorosa delle convenzioni, ma nella loro perfetta padronanza portata fino al punto in cui la tecnica si trasforma in visione metafisica. Andrea Mantegna appartiene a questa stirpe rara di artisti che trasformano la precisione in poesia, il rigore matematico in estasi contemplativa, la superficie dipinta in architettura dell’anima. Nato presumibilmente nel 1431 a Isola di Carturo, presso Padova, e morto a Mantova nel 1506, Mantegna attraversa tutto il Quattrocento italiano come presenza enigmatica—celebrato dai contemporanei per la sua maestria tecnica, eppure mai completamente assimilabile alle categorie confortevoli della storiografia artistica.

Non è un innovatore nel senso convenzionale del termine: non inventa linguaggi radicalmente nuovi, non rompe con la tradizione per aprire territori inesplorati. Piuttosto, porta la logica rinascimentale alle sue estreme conseguenze, esplora gli angoli più remoti delle possibilità dischiuse dalla prospettiva, dalla razionalità geometrica, dall’imitazione dell’antico. E in questo processo di radicalizzazione, tocca qualcosa che eccede la pura maestria tecnica—una dimensione dove la rappresentazione confina con l’allucinazione controllata, dove il realismo si rovescia in surrealtà cristallina.

La formazione padovana e l’eredità archeologica

Mantegna si forma nella bottega di Francesco Squarcione, figura curiosa di artista-imprenditore che aveva costruito una scuola pittorica a Padova utilizzando calchi di sculture antiche come materiale didattico. Questa immersione precoce nell’antichità classica—mediata non attraverso testi ma attraverso la materialità delle forme scultoree—segna indelebilmente la visione mantegnesca.

I suoi personaggi possiedono una solidità quasi lapidea, come se fossero stati scolpiti prima di essere dipinti. Le pieghe dei panneggi seguono logiche geologiche più che tessili, creano volumi che sfidano la morbidezza della stoffa per affermare un’astrazione della forma. È pittura che vuole essere scultura, bidimensionalità che aspira ossessivamente alla tridimensionalità, superficie che nega la propria natura per fingere massa e peso.

Ma c’è qualcosa di più profondo in questa ossessione per l’antico. Mantegna non copia semplicemente forme classiche: cerca di recuperare un modo di vedere, una disposizione percettiva che immagina appartenere agli antichi romani. I suoi paesaggi sono disseminati di rovine, di frammenti architettonici, di iscrizioni latine meticolosamente riprodotte. Non è nostalgia decorativa ma tentativo archeologico di ricostruzione—non degli edifici ma dello sguardo che li aveva generati.

Il Quattrocento italiano era ossessionato dall’idea di rinascita, di recupero di una perfezione perduta. Ma mentre i fiorentini cercavano questa perfezione nei principi teorici—nella proporzione, nella simmetria, nei rapporti matematici—Mantegna la cerca nella materialità stessa dei resti antichi, nella pietra corrosa dal tempo, nella frammentarietà che testimonia una grandezza ormai irrecuperabile.

La prospettiva come dispositivo teologico

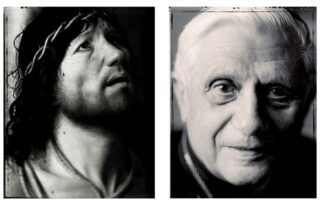

Ciò che distingue Mantegna nell’uso della prospettiva è l’estremismo. Non si accontenta di creare profondità credibile: cerca angolature vertiginose, scorci impossibili, punti di vista che forzano lo sguardo verso configurazioni innaturali. Il Cristo morto della Pinacoteca di Brera ne è l’esempio più celebre: il corpo giace orizzontale, ma visto dai piedi, in un scorcio prospettico così radicale da risultare quasi disturbante. Non è virtuosismo gratuito ma scelta teologica: quello sguardo dal basso verso l’alto, quella posizione prostrata dello spettatore rispetto al cadavere divino, materializza visivamente una relazione spirituale.

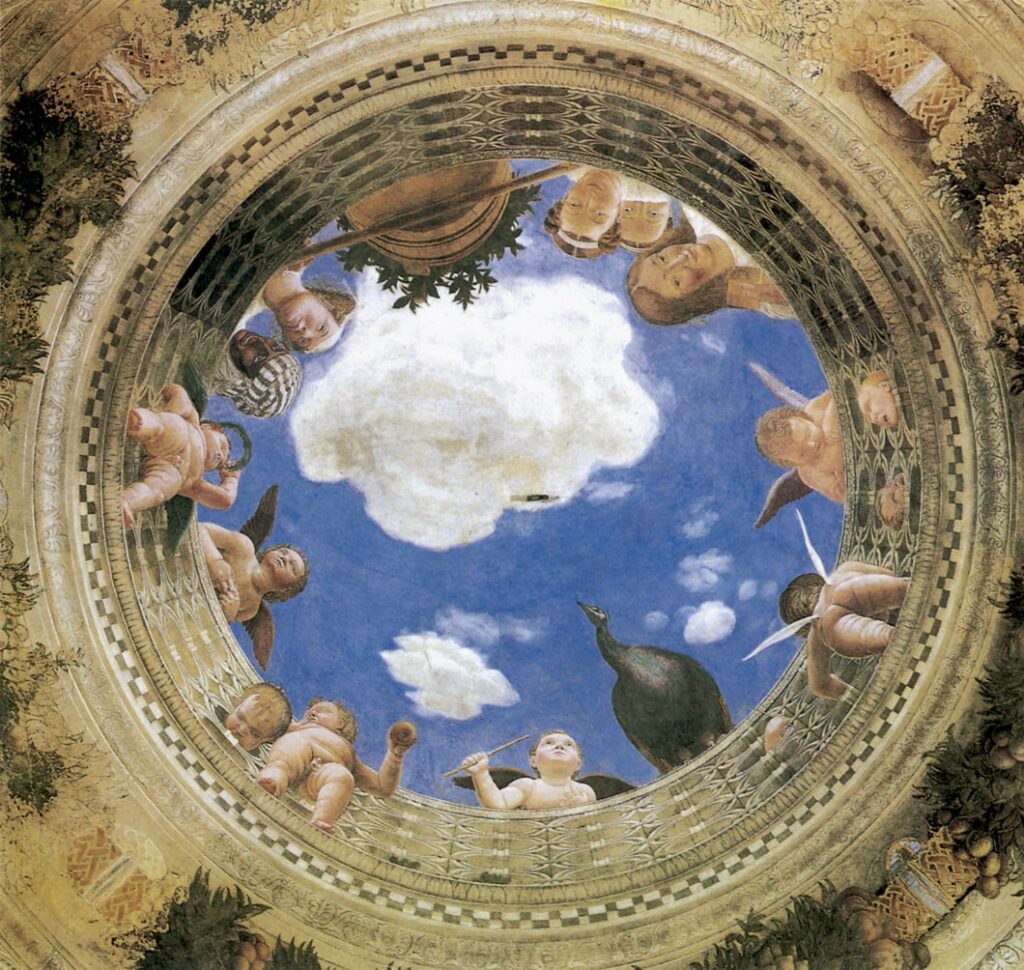

La prospettiva in Mantegna non è mai neutra tecnica descrittiva ma dispositivo di posizionamento—ci colloca in una relazione specifica con la scena rappresentata, ci obbliga ad assumere un punto di vista fisico che implica una postura psicologica, spirituale. Nella Camera degli Sposi, come abbiamo visto, questo posizionamento diventa reciproco: non solo guardiamo ma siamo guardati, catturati in una rete di sguardi incrociati che dissolvono la distinzione tra soggetto e oggetto della visione.

Esiste qui una concezione dello spazio come campo di forze, come struttura governata da leggi che sono simultaneamente geometriche e simboliche. Lo spazio rinascimentale si presenta come neutro, omogeneo, infinitamente estensibile—ma in Mantegna questa neutralità si carica di tensioni, si fa teatro di gerarchie invisibili dove ogni posizione nello spazio corrisponde a una posizione nell’ordine del significato.

Il colore come pietra preziosa

Mantegna lavora il colore con la logica del gioielliere che taglia pietre preziose. Nulla di impressionistico, di sfumato, di atmosferico: ogni tinta è netta, definita, separata dalle altre attraverso contorni precisi. I rossi sono lapislazzuli macinati, gli azzurri cobalto puro, i verdi malachite cristallizzata. Non cerca l’effetto naturalistico della luce che sfuma i confini, ma la claritas medievale—quella luminosità che emana dalle cose stesse, non da una fonte esterna.

È una concezione del colore che rimanda più alla miniatura trecentesca che alla pittura fiorentina contemporanea. Mentre Masaccio e Piero della Francesca costruivano volumi attraverso il chiaroscuro, attraverso la modulazione graduale della luce, Mantegna mantiene una fedeltà alle superfici separate, alle campiture uniformi che definiscono ogni elemento come entità distinta, irriducibile.

Questa scelta cromatica produce un effetto straniante: le scene mantegnesche, per quanto tecnicamente realistiche nella costruzione dello spazio e dell’anatomia, possiedono un’atmosfera di irrealtà, di visione cristallizzata. Sono come nature morte dove anche i corpi umani diventano oggetti, presenze mineralizzate che abitano uno spazio senza tempo, sospeso tra memoria antica e presente eterno.

Mantova e la costruzione dell’immagine del potere

Il trasferimento a Mantova nel 1460, al servizio dei Gonzaga, segna la fase di maturità mantegnesca. Qui diventa non solo pittore di corte ma architetto dell’immagine dinastica, costruttore visivo della legittimità politica. La Camera degli Sposi rappresenta il culmine di questo progetto: la trasformazione dello spazio privato in teatro pubblico, l’elevazione del quotidiano a storia, la fissazione dell’effimero in permanenza monumentale.

Ma sarebbe riduttivo vedere in questo solo servizio al potere. Mantegna usa la committenza come opportunità per esperimenti percettivi che trascendono l’occasione celebrativa. La corte diventa pretesto per esplorare questioni più vaste: come si rappresenta la presenza? Come si cattura in immagine statica la dinamica dei rapporti sociali? Come si traduce in geometria visibile la gerarchia invisibile del potere?

Le sue composizioni sono sempre bilanciate al limite dell’instabilità: figure disposte secondo simmetrie rigorose che però nascondono tensioni, equilibri precari. È l’immagine di una società che deve costantemente negoziare il proprio ordine, che si mantiene coesa attraverso rituali e rappresentazioni proprio perché la stabilità non è mai garantita.

I Trionfi di Cesare e l’ossessione archeologica

I nove teleri dei Trionfi di Cesare, dipinti per i Gonzaga tra il 1484 e il 1492 (oggi a Hampton Court), rappresentano forse l’espressione più pura dell’ossessione mantegnesca per l’antichità. Non sono ricostruzioni antiquarie ma reinvenzioni—Mantegna immagina come avrebbe dovuto apparire un trionfo romano ideale, consultando fonti letterarie, studiando monete e bassorilievi, ma filtrandoli attraverso la propria sensibilità quattrocentesca.

Il risultato è ibrido affascinante: processioni solenni dove ogni dettaglio—armi, vesti, insegne—è archeologicamente plausibile ma l’insieme possiede una rigidità, una frontalità che lo distanzia dall’immediatezza naturalistica. Sono immagini di secondo grado, rappresentazioni di rappresentazioni, dove la distanza temporale dall’evento originario viene resa visibile attraverso la stessa perfezione formale.

In queste opere emerge con particolare chiarezza la malinconia implicita nel progetto mantegnesco: recuperare l’antico significa sempre, simultaneamente, constatarne l’irrecuperabilità. Ogni gesto di ricostruzione archeologica è anche lutto per ciò che è definitivamente perduto. La perfezione formale nasconde, o forse rivela, un’assenza costitutiva.

L’eredità di uno sguardo petroso

Mantegna influenza profondamente la generazione successiva—da Dürer che lo studia ossessivamente, copiandone le incisioni, a Giovanni Bellini suo cognato, che assimila la lezione prospettica temperandola con sensibilità cromatica veneta. Ma la sua eredità più profonda non riguarda specifiche soluzioni formali quanto una disposizione dello sguardo: la convinzione che l’arte debba costruire mondi coerenti, governati da leggi rigorose, dove nulla è lasciato al caso o all’improvvisazione.

Questa lezione attraversa i secoli, riappare nei classicismi successivi, in ogni momento in cui l’arte cerca stabilità formale contro il flusso caotico dell’esperienza. Ma riappare anche, paradossalmente, nelle avanguardie del Novecento: il cubismo con la sua scomposizione geometrica dello spazio, la metafisica con i suoi manichini pietrificati, perfino certo surrealismo con i suoi paesaggi cristallizzati devono qualcosa allo sguardo mantegnesco—a quella capacità di rendere straniante il familiare attraverso l’eccesso di precisione.

In Andrea Mantegna, la geometria è una forma della nostalgia

Guardare l’opera di Mantegna significa confrontarsi con un’arte che porta impressa la propria impossibilità. Ogni quadro è simultaneamente celebrazione della capacità rappresentativa umana e confessione dei suoi limiti. La prospettiva perfetta, l’anatomia impeccabile, il colore cristallino—tutto questo non avvicina alla realtà ma la trasforma in qualcosa d’altro, in visione dove il reale si fa speculare, si rivela nella sua natura costruita, artificiosa.

In questo senso, Mantegna è artista profondamente moderno: sa che ogni rappresentazione è tradimento, che catturare l’apparenza significa perdere l’essenza. Ma invece di arrendersi, radicalizza il progetto rappresentativo, lo porta fino al punto in cui la tecnica si rovescia in visionarietà. Le sue opere non mentono sulla propria natura di illusione—la dichiarano, la esibiscono, trasformano l’artificio stesso in oggetto di contemplazione.

Resta così, pietrificato nelle sue opere come i personaggi che dipinge, testimone di un momento irripetibile in cui l’umanesimo credeva ancora possibile catturare il mondo attraverso la geometria, fissare il tempo attraverso la forma, vincere la morte attraverso l’immagine. Testimone, ma anche critico silenzioso di questa fede: perché nella perfezione stessa delle sue costruzioni visuali si insinua sempre il dubbio, la crepa, la consapevolezza che ogni ordine è provvisorio, ogni architettura destinata a diventare rovina.

imperfetta di chi sa ridere anche di se stesso. E forse, in fondo, questa è la provocazione più rivoluzionaria di tutte.

QUI, LA NOSTRA SEZIONE SULLA STORIA DELL’ARTE E I GRANDI CAPOLAVORI DEL PASSATO

SOSTIENI GRATUITAMENTE IL PROGETTO DI ITALIAN ART JOURNAL SEGUENDOCI SU FACEBOOK E SU INSTAGRAM

PER VEDERE LE NOSTRE PRODUZIONI MEDIA SEGUI ANCHE ARTING AROUND SU FACEBOOK, INSTAGRAM E TIKTOK.

PER TE È GRATIS, PER NOI È ESTREMAMENTE IMPORTANTE! GRAZIE MILLE!