La Camera degli Sposi: come Mantegna trasformò una stanza in un capolavoro

Esistono soglie nell’esperienza estetica—momenti in cui varchiamo un confine e l’architettura cessa di essere contenitore neutro per diventare essa stessa opera, superficie abitabile dove la distinzione tra arte e vita quotidiana si dissolve. La Camera degli Sposi, affrescata da Andrea Mantegna tra il 1465 e il 1474 nel Palazzo Ducale di Mantova, rappresenta una di queste soglie: non un dipinto da osservare ma uno spazio da abitare, un ambiente dove ogni parete, ogni centimetro di superficie diventa campo di una rivoluzione percettiva che anticipa di secoli la modernità.

Ciò che Mantegna compie in questa stanza non è semplice decorazione, ma un esperimento epistemologico sulla natura della rappresentazione e sulla relazione tra spazio fisico e spazio illusorio. Trasforma quattro pareti e una volta in un dispositivo ottico complesso, in una macchina per vedere che interroga i fondamenti stessi della percezione rinascimentale.

L’illusione come filosofia dello spazio

Quando entriamo nella Camera degli Sposi, veniamo immediatamente catturati da un inganno magistrale. Le pareti non sono più superfici piene ma si aprono: finte architetture dipinte—pilastri, colonne, cornici—creano l’illusione di logge affacciate su paesaggi esterni. Il mondo rappresentato non sta dietro la parete, come nelle pale d’altare o nei ritratti, ma la attraversa, la perfora, trasforma l’architettura reale in membrana porosa tra interno ed esterno.

Questa strategia rivela una concezione profondamente rinascimentale dello spazio come continuum geometrico, come estensione infinita governata da leggi matematiche. La prospettiva, sviluppata dai teorici fiorentini del primo Quattrocento, aveva già dimostrato che lo spazio pittorico poteva simulare lo spazio reale attraverso calcoli geometrici precisi. Ma Mantegna compie il passo ulteriore: applica questi principi non a un quadro isolato ma all’ambiente architettonico stesso, creando una fusione tra dimensione abitata e dimensione rappresentata.

L’illusione qui non è inganno superficiale ma modalità di conoscenza. Ci costringe a interrogare costantemente i confini tra reale e fittizio, tra ciò che tocchiamo e ciò che vediamo. In questo senso, la Camera degli Sposi prefigura questioni che torneranno nella filosofia moderna: cosa significa “realtà” quando la percezione può essere così perfettamente simulata? Dove risiede la verità—nella materia o nell’apparenza?

Il potere come spettacolo visivo

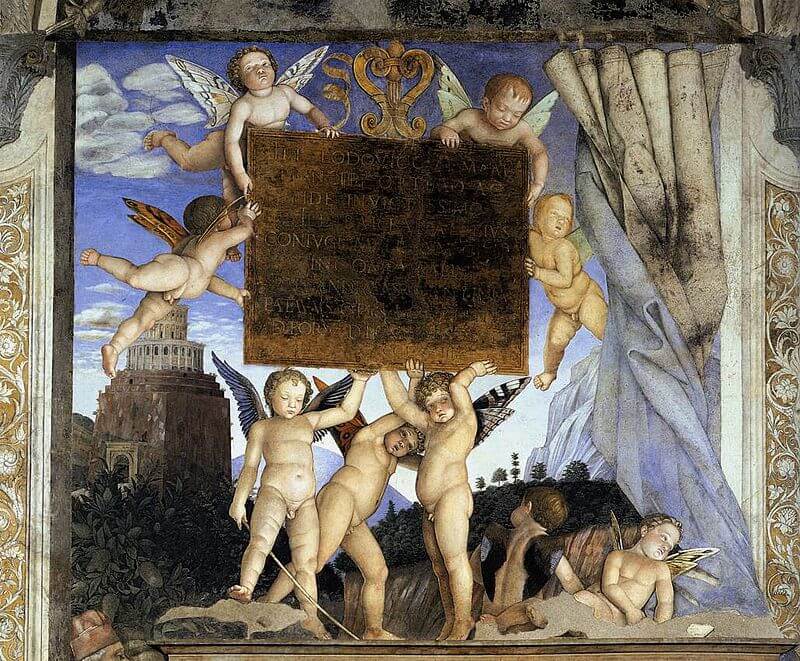

Ma sarebbe ingenuo leggere la Camera degli Sposi come puro esperimento formale. Ogni dettaglio è intriso di significato politico. Ludovico III Gonzaga, committente dell’opera, non cercava semplicemente un ambiente decorato: voleva la materializzazione visiva del proprio potere, la traduzione in pittura della legittimità dinastica.

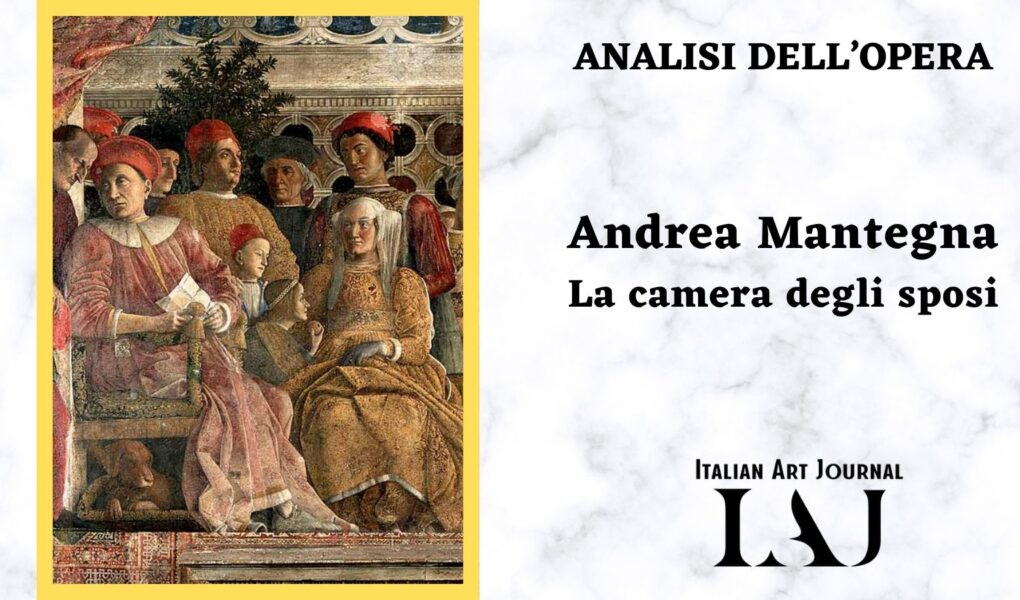

Le scene dipinte sulle pareti narrano episodi della vita di corte: incontri diplomatici, riunioni familiari, momenti di intimità quotidiana elevati a eventi storici degni di commemorazione. Non sono semplici ritratti ma costruzioni ideologiche che affermano la centralità dei Gonzaga nell’ordine politico italiano del Quattrocento. Ogni figura è riconoscibile—consiglieri, familiari, dignitari—e questa riconoscibilità opera una doppia funzione: celebra i soggetti rappresentati ma contemporaneamente li fissa in una gerarchia visibile, li colloca in un ordine che si presenta come naturale, inevitabile.

L’architettura dipinta collabora a questo progetto ideologico. Le finte colonne, i pilastri, le cornici non sono decorazioni arbitrarie ma elementi che organizzano lo spazio secondo principi di simmetria, equilibrio, razionalità—le stesse virtù che il principe rinascimentale doveva incarnare. Lo spazio illusorio diventa così metafora dello spazio politico: ordinato, controllato, governato da leggi che appaiono immutabili come quelle della geometria.

Nel contesto dell’Italia quattrocentesca—mosaico di signorie in perpetua competizione, dove il potere era costantemente minacciato da congiure, invasioni, ribellioni—questa affermazione visiva di stabilità e continuità dinastica assumeva valenza quasi magica. La pittura non rifletteva semplicemente il potere ma lo produceva, lo rendeva tangibile attraverso la sua permanenza materiale.

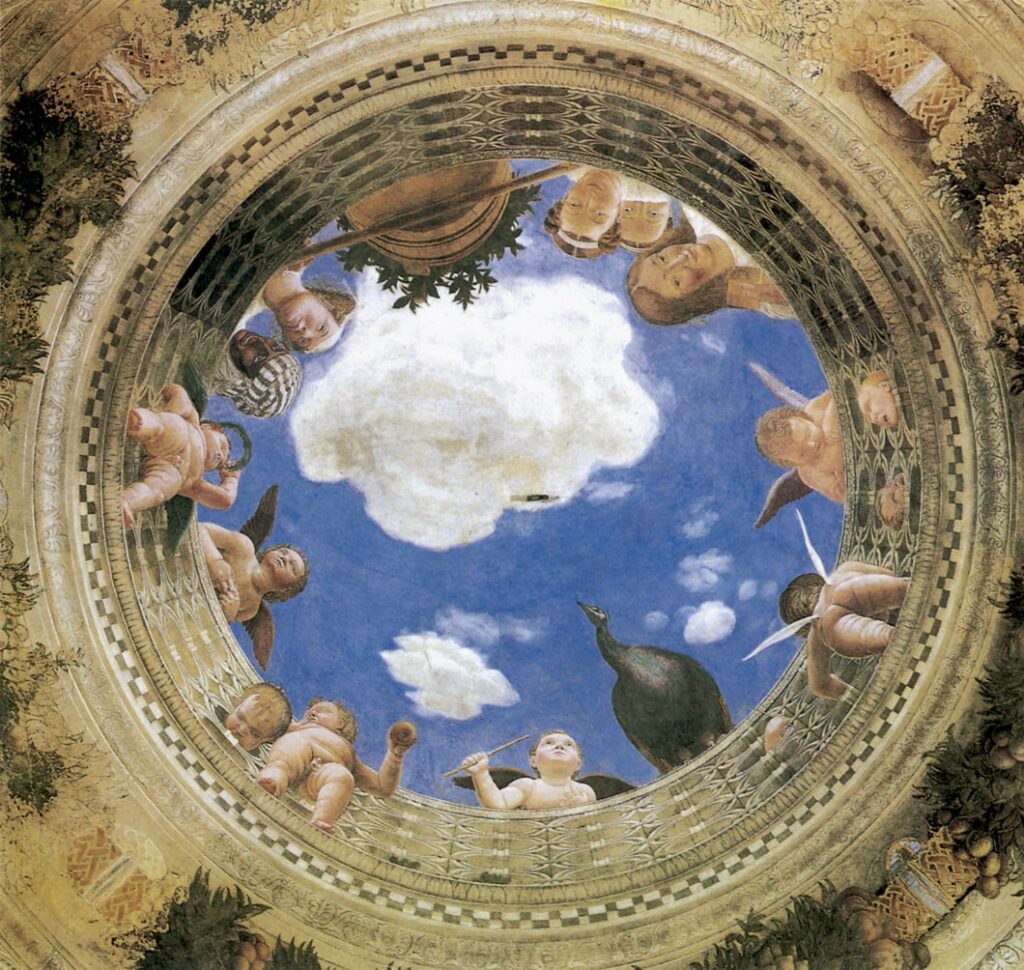

L’oculo: lo sguardo che guarda lo sguardo

Il culmine della rivoluzione percettiva mantegnesca si trova nella volta. Qui, al centro di un soffitto dipinto a lacunari prospettici, si apre un oculo—un’apertura circolare attraverso cui vediamo il cielo. Ma non è un cielo vuoto: figure si affacciano oltre la balaustra, guardano verso il basso, verso di noi. Putti giocano pericolosamente sul bordo, un vaso in bilico sembra sul punto di precipitare, volti sorridenti ci osservano dall’alto.

Questo dispositivo rovescia la relazione tradizionale tra spettatore e opera. Non siamo più noi che guardiamo la pittura dall’esterno: siamo guardati, osservati, diventati noi stessi spettacolo per quelle figure dipinte. Lo sguardo è duplice, reciproco, instabile. Chi è soggetto e chi oggetto della visione? Chi sta dentro e chi fuori?

L’oculo introduce una vertigine percettiva che anticipa di secoli le inquietudini moderne sulla natura dello sguardo. Michel Foucault avrebbe scritto della sorveglianza come dispositivo di potere, del panopticon come architettura che rende visibili i soggetti a un’autorità invisibile. L’oculo mantegnesco gioca con questa dinamica: ci rende consapevoli di essere visti, ci posiziona sotto uno sguardo che ci precede e ci eccede.

Ma c’è anche qualcosa di gioioso, quasi liberatorio in questa vertigine. I putti che giocano sull’orlo, il vaso pericolante—elementi che introducono casualità, rischio, vita spontanea nell’ordine rigido della rappresentazione cortigiana. Come se Mantegna volesse suggerire che oltre il protocollo, oltre la costruzione ideologica del potere, persiste una dimensione ludica, irriducibile al controllo.

La stanza come totalità estetica

Ciò che rende la Camera degli Sposi rivoluzionaria è la concezione dello spazio come totalità estetica integrata. Non assistiamo alla giustapposizione di pitture separate—una parete, poi un’altra, poi la volta—ma all’articolazione di un ambiente unitario dove ogni elemento dialoga con gli altri, dove lo sguardo è costantemente sollecitato a muoversi, a connettere, a ricomporre.

Questa concezione prefigura lo Gesamtkunstwerk wagneriano, l’opera d’arte totale dove pittura, architettura, scultura si fondono in esperienza sintetica. Ma prefigura anche interrogazioni più contemporanee sull’installazione artistica, sullo spazio espositivo come parte integrante dell’opera, sulla necessità di coinvolgere fisicamente lo spettatore nel processo estetico.

Entrare nella Camera degli Sposi significa abitare temporaneamente un mondo altro, governato da leggi percettive diverse. Il tempo si dilata—occorrono minuti per decifrare tutti i dettagli, riconoscere tutte le figure, comprendere tutte le relazioni spaziali. L’esperienza diventa processuale, richiede movimento, attenzione sostenuta, interpretazione attiva. Non consumiamo passivamente un’immagine ma partecipiamo alla costruzione del suo significato.

L’eredità di uno spazio impossibile

Guardare oggi la Camera degli Sposi significa confrontarsi con la distanza storica che ci separa dal Quattrocento italiano. Quei volti, quei costumi, quei gesti appartengono a un mondo irrimediabilmente perduto. Eppure la struttura percettiva che Mantegna ha costruito mantiene intatta la propria efficacia: l’oculo continua a produrre vertigine, le architetture dipinte continuano a ingannare, lo spazio continua a oscillare tra realtà e illusione.

Questa persistenza testimonia che Mantegna aveva intuito qualcosa di fondamentale sul funzionamento della percezione umana, sulle costanti che trascendono le trasformazioni culturali. Il desiderio di essere ingannati, la volontà di sospendere temporaneamente l’incredulità per abitare mondi impossibili—queste disposizioni psicologiche attraversano i secoli, rendono l’illusionismo quattrocentesco ancora vitale nell’epoca della realtà virtuale e delle simulazioni digitali.

Abitare l’illusione, a cura di Andrea Mantegna

La Camera degli Sposi ci insegna che l’arte non è necessariamente oggetto da contemplare a distanza, ma può essere spazio da abitare, ambiente che ci avvolge e ci trasforma. Mantegna non dipinge semplicemente pareti: costruisce un’esperienza, crea le condizioni per un tipo specifico di percezione dove i confini tra soggetto e oggetto, tra interno e esterno, tra realtà e rappresentazione diventano fluidi, negoziabili.

In un’epoca come la nostra, dove gli schermi ci circondano, dove viviamo immersi in flussi costanti di immagini digitali, dove la realtà stessa sembra sempre più mediata da interfacce tecnologiche, l’esperimento mantegnesco acquista nuova risonanza. Ci ricorda che l’immersione nell’illusione non è invenzione contemporanea ma pratica antica, che il desiderio di trascendere i limiti dello spazio fisico attraverso la rappresentazione è costante antropologica.

La stanza affrescata rimane lì, a Mantova, testimone silenzioso di una rivoluzione percettiva che continua, oltre cinque secoli dopo, a interrogare chiunque varchi quella soglia. E in quella persistenza risiede forse la definizione più autentica del capolavoro: non ciò che si esaurisce nello sguardo, ma ciò che continua infinitamente a generare visione.