La teoria dei colori di Kandinsky: Il suono spirituale della pittura

Quando Vasilij Kandinskij (ri-scritto anche come Wassily Kandinsky) pubblicò Lo spirituale nell’arte nel 1911, non stava semplicemente teorizzando un nuovo approccio alla pittura: stava fondando un’epistemologia del visibile, un sistema filosofico in cui il colore cessava di essere ornamento o descrizione per trasformarsi in linguaggio puro, in vibrazione spirituale capace di attraversare la superficie della tela per risuonare nell’interiorità dello spettatore. La sua teoria cromatica non rappresenta un capitolo della storia dell’arte, ma un punto di svolta nella comprensione della percezione umana, un tentativo ambizioso di mappare le corrispondenze tra sensazione visiva e risonanza emotiva.

Kandinsky e il colore come entità autonoma

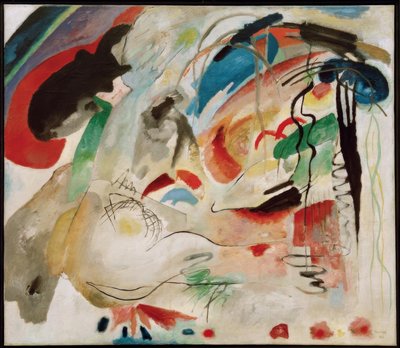

Nel pensiero di Kandinsky, il colore si emancipa dalla sua funzione mimetica. Non è più lo strumento che descrive il mondo, ma un’entità ontologica autonoma, dotata di una vita propria e di un potere comunicativo indipendente dall’oggetto rappresentato. Questa liberazione del colore dalla forma costituisce una rivoluzione epistemologica parallela a quella che, nello stesso periodo, stava avvenendo nella fisica quantistica, nella psicanalisi freudiana, nella musica atonale di Schönberg.

La società europea del primo Novecento viveva la disintegrazione delle certezze positiviste: l’atomo si rivelava divisibile, l’inconscio minava la sovranità della ragione, la tonalità musicale collassava sotto il peso delle sue stesse contraddizioni. In questo panorama di dissoluzione delle strutture tradizionali, Kandinsky intuiva che anche la pittura doveva liberarsi dalla tirannia della rappresentazione. Il colore diventava così il veicolo di una nuova spiritualità laica, un linguaggio universale capace di superare le barriere linguistiche e culturali che dividevano un’Europa alla vigilia della catastrofe bellica.

La sinestesia come fondamento teorico

La teoria cromatica kandiskiana si radica in un’esperienza percettiva peculiare: la sinestesia, quella condizione neurologica in cui uno stimolo sensoriale produce una risposta in un altro dominio sensoriale. Kandinsky sentiva letteralmente i colori come suoni, percepiva nelle tonalità cromatiche delle vibrazioni sonore specifiche. Il giallo squillava acuto come una tromba, il blu profondo risuonava come un violoncello, il rosso pulsava con l’intensità di un tamburo.

Questa fusione sensoriale non era per lui una curiosità percettiva, ma la prova empirica di un’unità profonda dell’esperienza estetica. Se i sensi potevano comunicare tra loro, significava che esisteva un sostrato comune, una dimensione spirituale in cui le differenze tra vista, udito e tatto si dissolvevano. L’arte astratta diventava così la manifestazione visibile di questa dimensione nascosta, un tentativo di rendere percepibile l’invisibile.

Il parallelismo con la musica non è casuale. La musica era per Kandinsky l’arte suprema proprio perché non rappresenta nulla: una sonata non descrive un paesaggio o un volto, ma agisce direttamente sull’anima attraverso la pura organizzazione di suoni nel tempo. La pittura astratta doveva aspirare a questa stessa immediatezza, a questa capacità di commuovere senza mediazione narrativa o descrittiva.

La grammatica cromatica: caldo e freddo, chiaro e scuro

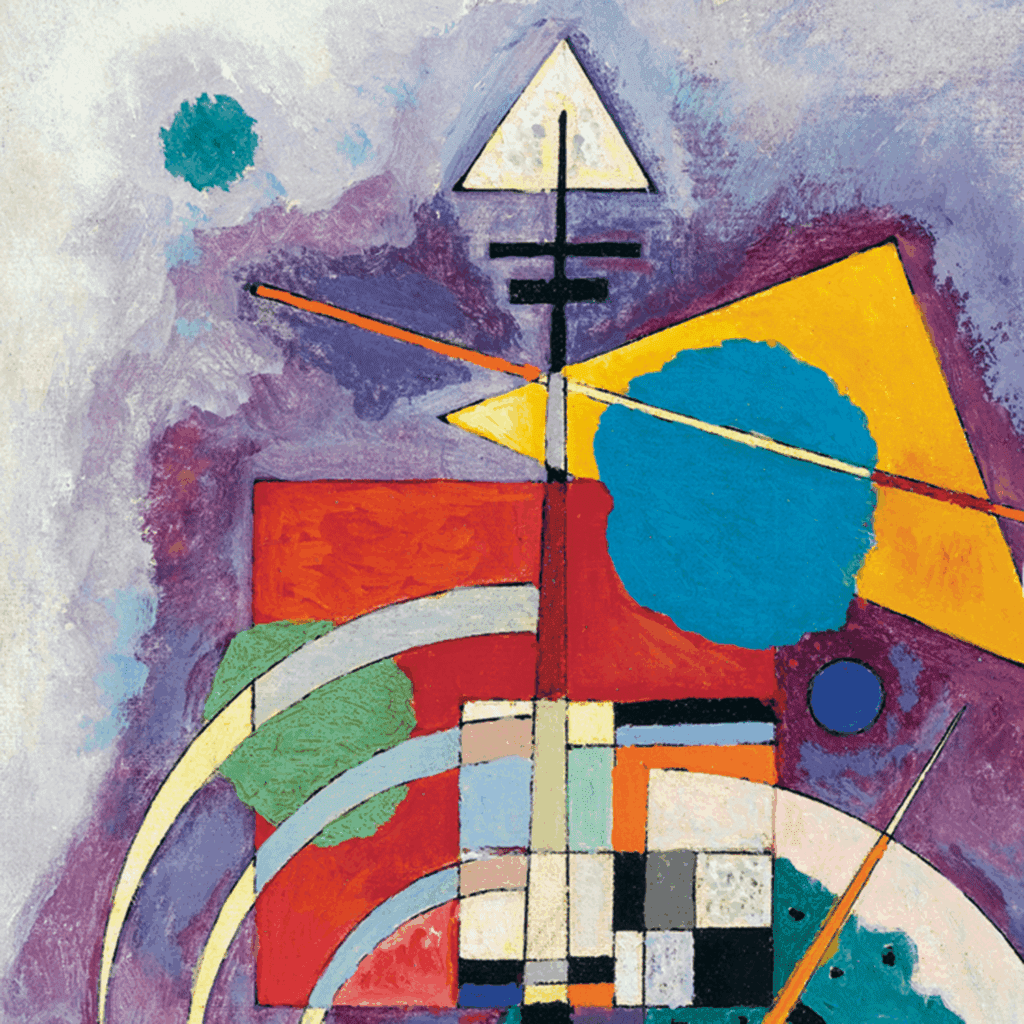

Nel sistema teorico kandiskiano, i colori si organizzano lungo due assi fondamentali. Il primo asse oppone i colori caldi (giallo, arancione, rosso) ai colori freddi (blu, verde, viola). I primi si muovono verso lo spettatore, sono estroversi, dinamici, terrestri; i secondi si ritraggono, invitano all’introspezione, evocano dimensioni celesti e spirituali. Il giallo incarna l’energia terrestre nella sua massima espansione, una forza centrifuga che si irradia e invade; il blu rappresenta il movimento opposto, centripeto, un richiamo verso l’infinito e il trascendente.

Il secondo asse distingue tra colori chiari e scuri, tra la luminosità del bianco che contiene tutte le possibilità e l’oscurità del nero che segna la fine, il silenzio assoluto. Il bianco è la pausa prima della creazione, il nero la pausa dopo l’estinzione. Tra questi due poli si dispiega l’intero dramma cromatico dell’esistenza.

Ma Kandinsky non si limita a una catalogazione meccanica. Ogni colore possiede una vita interiore complessa, che si modifica in relazione al contesto, alla forma che lo contiene, ai colori che lo circondano. Il rosso può essere caldo o freddo a seconda delle sue sfumature; il verde, sintesi di giallo e blu, oscilla tra movimento e quiete, rappresentando l’equilibrio borghese, la soddisfazione statica che Kandinsky guardava con sospetto.

La forma come modulazione del colore in Kandinsky

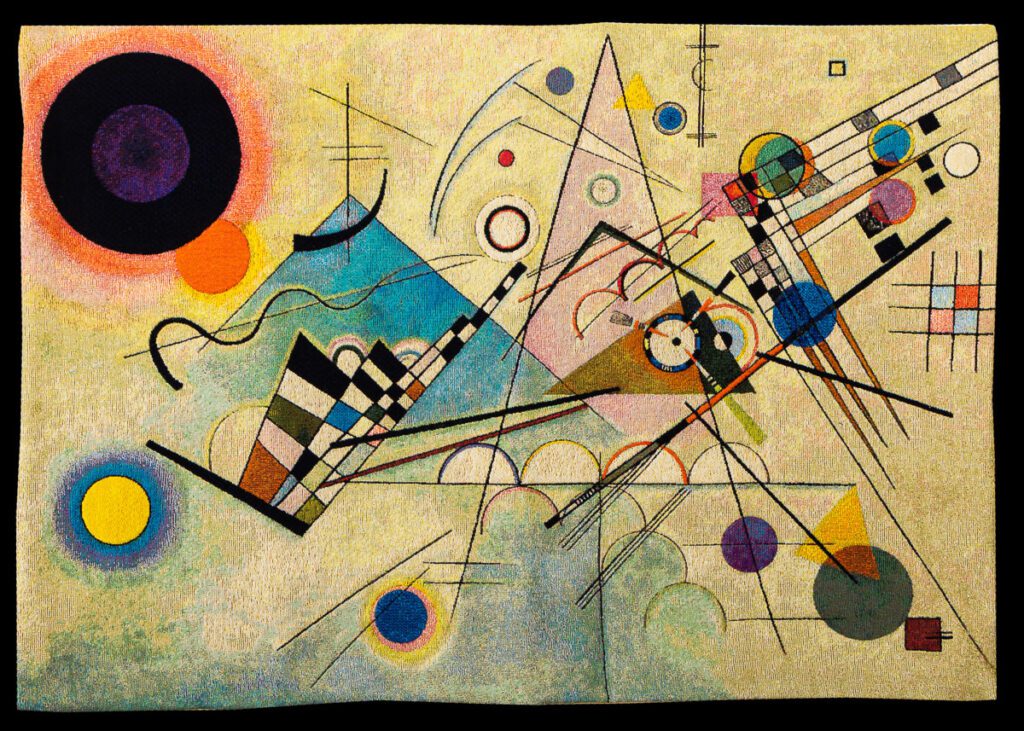

Se il colore è la voce spirituale della pittura, la forma è lo strumento che ne modula il timbro e l’intensità. Un cerchio giallo non comunica lo stesso messaggio di un triangolo giallo; la geometria non è neutra, ma porta con sé significati archetipici. Il triangolo, con la sua punta rivolta verso l’alto, incarna tensione ascensionale, ambizione spirituale; il cerchio suggerisce completezza, eternità, assenza di conflitto; il quadrato rappresenta stabilità terrestre, materia organizzata.

Questa semiologia geometrica riflette le preoccupazioni spirituali di un’epoca che cercava nuovi fondamenti dopo il crollo delle certezze religiose tradizionali. Kandinsky, influenzato dalla teosofia e dall’antroposofia di Rudolf Steiner, vedeva nell’arte astratta non un esercizio formalista, ma una via di accesso al sacro. I suoi quadri non erano decorazioni, ma icone laiche, superfici meditative attraverso cui lo spettatore poteva intraprendere un viaggio interiore.

L’eredità politica di un’utopia estetica

La teoria cromatica di Kandinsky emerge in un momento storico preciso: l’Europa guglielmina, con le sue tensioni nazionaliste, i suoi imperialismi, la sua corsa verso l’abisso. L’idea di un linguaggio universale del colore, capace di trascendere le differenze culturali e nazionali, portava con sé un’utopia cosmopolita. Se i colori parlavano direttamente all’anima, allora un russo, un tedesco, un francese potevano comprendersi senza la mediazione delle parole, superando quelle barriere linguistiche che alimentavano incomprensione e conflitto.

Questa dimensione politica dell’astrazione kandiskiana si manifestò concretamente dopo la Rivoluzione d’Ottobre, quando l’artista tornò in Russia e partecipò attivamente alla riorganizzazione dell’educazione artistica sovietica. Per pochi anni, prima che il realismo socialista imponesse la sua egemonia, l’avanguardia astratta sembrò poter diventare il linguaggio visivo di una società nuova, liberata dalle gerarchie tradizionali. Il fallimento di questa utopia rivelò una verità amara: anche i linguaggi più “puri” sono inscritti in rapporti di potere, anche l’astrazione più radicale non può sfuggire alla storia.

Risonanze contemporanee della grande opera di Wassily Kandinsky

Oggi, nell’epoca della digitalizzazione dell’immagine e della manipolazione cromatica algoritmica, la teoria di Kandinsky acquista nuove risonanze. I colori sui nostri schermi sono traduzioni numeriche, codici RGB che simulano la continuità dello spettro. Eppure continuiamo a reagire emotivamente a questi artefatti digitali, a percepire il blu come calmante, il rosso come allarmante. Questo suggerisce che le intuizioni kandiskiane sulla psicologia del colore contengano qualcosa di empiricamente verificabile, anche se la sua metafisica spiritualista appare oggi datata.

Le neuroscienze contemporanee confermano che la percezione cromatica non è un processo passivo, ma una costruzione attiva del cervello, influenzata da fattori culturali, biologici e psicologici. L’idea kandiskiana che il colore agisca direttamente sull’emotività trova eco negli studi sulla psicologia ambientale, nel design degli spazi ospedalieri, nella cromoterapia. La sua eredità si diffonde in territori che lui stesso non avrebbe immaginato.

Il colore in Kandinsky come resistenza

La teoria dei colori di Kandinsky rappresenta, in ultima analisi, un atto di resistenza contro la riduzione del mondo a superficie inerte, a puro dato quantificabile. In un’epoca dominata dal positivismo e dall’industrializzazione, affermare che il giallo possiede un’anima, che il blu canta, significava rivendicare uno spazio per l’esperienza qualitativa, per quella dimensione dell’esistenza che sfugge alla misurazione e al calcolo.

Questa resistenza mantiene la sua urgenza. In una società dove l’immagine è diventata merce, dove i colori sono strategie di marketing e i pixel strumenti di sorveglianza, ricordare che il colore può essere linguaggio spirituale, vibrazione dell’interiorità, significa preservare una possibilità di relazione autentica con il visibile. L’eredità di Kandinsky non sta nelle sue specifiche formulazioni teoriche, molte delle quali riflettono le limitazioni culturali del suo tempo, ma nell’invito permanente a guardare oltre la superficie, a cercare nella materia stessa della pittura una via verso la comprensione profonda.

Il colore, liberato dalla sua funzione descrittiva, diventa così metafora di ogni processo di liberazione: dalla tirannia del letterale, dalla costrizione della rappresentazione fedele, dall’obbligo di riprodurre il mondo così com’è invece di immaginarlo come potrebbe essere. In questo senso, ogni pennellata di colore puro è un gesto rivoluzionario, una piccola insurrezione contro l’ordine costituito del visibile.

QUI, TROVI LA NOSTRA SEZIONE DEDICATA A TUTTI GLI ARTISTI DALLA A ALLA Z

SOSTIENI GRATUITAMENTE IL PROGETTO DI ITALIAN ART JOURNAL SEGUENDOCI SU FACEBOOK E SU INSTAGRAM

PER VEDERE LE NOSTRE PRODUZIONI MEDIA SEGUI ANCHE ARTING AROUND SU FACEBOOK, INSTAGRAM E TIKTOK.

PER TE È GRATIS, PER NOI È ESTREMAMENTE IMPORTANTE! GRAZIE MILLE!