L’arte dell’Antico Egitto: un excursus storico (speciale IAJ)

L’arte dell’antico Egitto rappresenta una delle espressioni artistiche più affascinanti e durature della storia umana, caratterizzata da una continuità stilistica che si è mantenuta per oltre tremila anni. Quando parliamo di arte egizia, non ci riferiamo semplicemente a decorazioni o ornamenti, ma a un linguaggio visivo complesso che serviva a comunicare credenze religiose, potere politico e concezioni cosmologiche profondamente radicate nella società del tempo.

Le origini dell’arte dell’Antico Egitto: dalla Preistoria al Regno Antico

Per comprendere appieno l’arte egizia, dobbiamo iniziare dalle sue radici preistoriche. Durante il periodo predinastico (circa 6000-3100 a.C.), le prime comunità lungo il Nilo svilupparono forme artistiche primitive ma già significative. Le ceramiche decorate, i graffiti rupestri e i primi oggetti rituali mostravano già quella tendenza alla simbolizzazione che sarebbe diventata caratteristica dell’arte egizia.

Il momento cruciale arriva con l’unificazione dell’Egitto sotto il faraone Menes intorno al 3100 a.C. Questo evento non rappresenta solo una svolta politica, ma anche artistica. L’arte diventa strumento di legittimazione del potere faranico e di comunicazione religiosa. La famosa Tavoletta di Narmer, conservata al Museo Egizio del Cairo, esemplifica perfettamente questa trasformazione. In questo manufatto possiamo già osservare molti degli elementi che caratterizzeranno l’arte egizia per millenni: la prospettiva gerarchica, la combinazione di scrittura e immagini, la rappresentazione simbolica del potere.

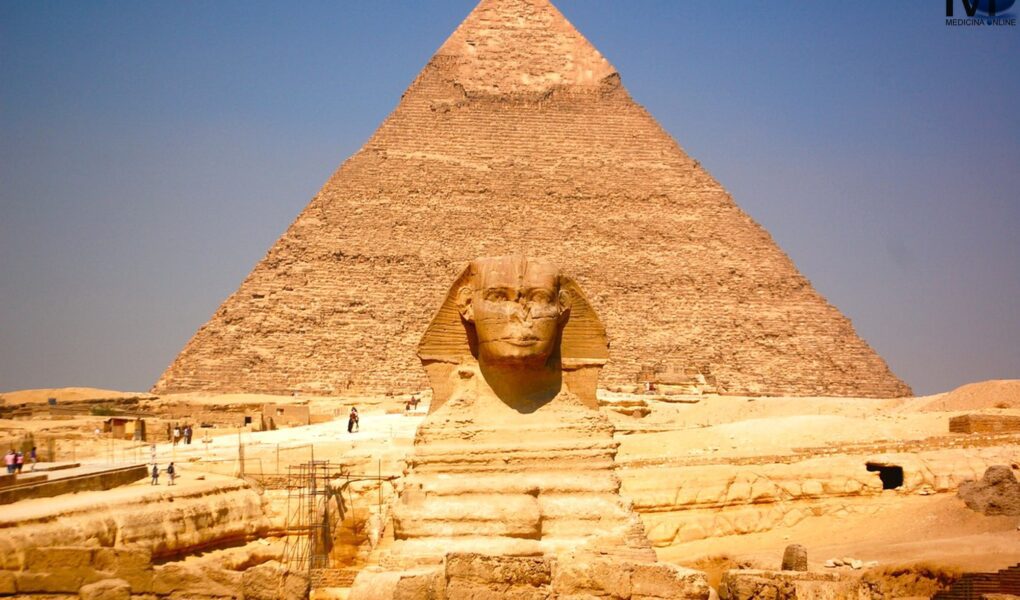

Durante l’Antico Regno (2686-2181 a.C.), l’arte egizia raggiunge la sua prima grande maturità. Le piramidi di Giza, costruite durante la IV dinastia, non sono solo monumenti funebri ma vere e proprie opere d’arte architettoniche. La Grande Piramide di Cheope, una delle Sette Meraviglie del Mondo Antico, dimostra una padronanza tecnica e una concezione estetica straordinarie. La precisione matematica nella costruzione, l’orientamento astronomico e la proporzione aurea utilizzata nella progettazione rivelano come gli antichi egizi concepissero l’arte come sintesi perfetta tra funzionalità, simbolismo e bellezza.

E a proposito, qui trovate la nostra Guida all’arte preistorica in Italia: un viaggio nelle radici dell’umanità

I principi fondamentali dell’arte egizia

L’arte egizia si basa su principi estetici e concettuali molto specifici che la distinguono nettamente dalle altre tradizioni artistiche dell’antichità. Il primo di questi principi è il concetto di Ma’at, che rappresenta l’ordine cosmico, la verità e la giustizia. Questo principio si traduce artisticamente nella ricerca di equilibrio, simmetria e armonia. Le opere d’arte non dovevano semplicemente piacere esteticamente, ma dovevano riflettere l’ordine divino dell’universo.

La prospettiva egizia, spesso definita “aspettiva”, costituisce un altro elemento fondamentale. Gli artisti egizi non cercavano di riprodurre la realtà come appare all’occhio umano, ma come doveva essere compresa concettualmente. Questo spiega perché nelle raffigurazioni bidimensionali i corpi sono rappresentati frontalmente mentre i volti sono di profilo, o perché gli oggetti sono mostrati nella loro forma più riconoscibile piuttosto che in quella prospetticamente corretta.

La gerarchia delle dimensioni rappresenta un terzo principio cruciale. Le figure più importanti dal punto di vista sociale o religioso sono rappresentate in dimensioni maggiori rispetto a quelle di status inferiore. Il faraone, ad esempio, è sempre raffigurato più grande dei suoi sudditi, non per realismo ma per sottolineare la sua superiorità divina. Questo principio si estende anche alla disposizione spaziale: le figure divine occupano la parte superiore delle composizioni, quelle regali il centro, mentre i sudditi si trovano nella parte inferiore.

L’arte funeraria nell’antico Egitto: oltre la morte

L’arte funeraria rappresenta probabilmente l’aspetto più conosciuto e affascinante dell’arte egizia. La concezione egizia della morte come passaggio verso un’altra forma di esistenza ha generato una produzione artistica di straordinaria ricchezza e complessità. Le tombe non erano semplici luoghi di sepoltura, ma vere e proprie “case per l’eternità” dove il defunto poteva continuare a vivere nell’aldilà.

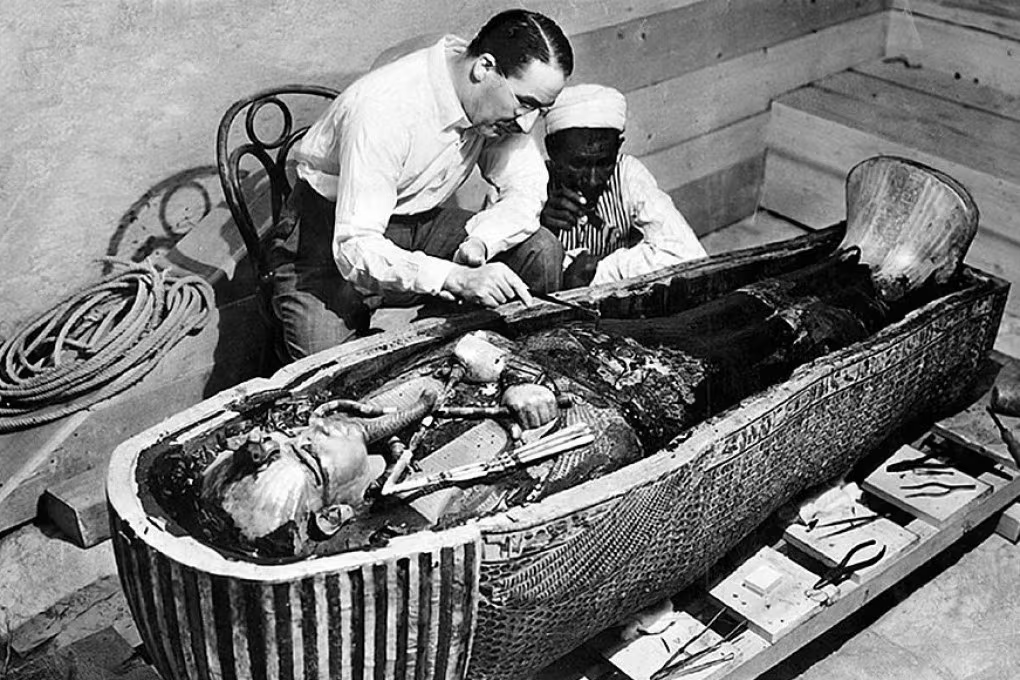

Le mastabe dell’Antico Regno, le piramidi del Regno Medio e le tombe scavate nella roccia del Nuovo Regno mostrano un’evoluzione continua delle concezioni funerarie e delle loro espressioni artistiche. La tomba di Tutankhamon, scoperta intatta da Howard Carter nel 1922, offre un esempio straordinario di questa arte funeraria. I sarcofagi dorati, i gioielli, i mobili e gli oggetti di uso quotidiano non sono solo testimonianze di abilità artigianale, ma rappresentano un universo simbolico complesso dove ogni elemento ha un significato preciso nel viaggio ultraterreno del faraone.

I papiri del Libro dei Morti costituiscono un altro aspetto fondamentale dell’arte funeraria. Questi rotoli, decorati con scene del viaggio nell’aldilà e formule magiche, rappresentano una sintesi perfetta tra arte, letteratura e religione. Le illustrazioni non sono semplici decorazioni del testo, ma elementi iconografici che possiedono un potere magico autonomo, capaci di facilitare il passaggio del defunto nell’oltretomba.

L’architettura sacra: i templi come microcosmi

I templi egizi rappresentano forse l’espressione più completa dell’arte egizia, combinando architettura, scultura, pittura e arti decorative in un insieme armonioso. Il tempio egizio non era concepito come semplice luogo di culto, ma come microcosmo che rifletteva la struttura dell’universo e la gerarchia divina.

Il tempio di Karnak, dedicato al dio Amon-Ra, costituisce il più grande complesso religioso mai costruito dall’umanità. La sua costruzione si è protratta per oltre duemila anni, coinvolgendo numerose dinastie faraoniche. Camminando attraverso i suoi piloni, cortili e sale ipostile, si percepisce chiaramente il percorso simbolico che porta dal mondo terreno al sancta sanctorum, dimora della divinità. Le colonne della grande sala ipostile, decorate con capitelli a forma di papiro e loto, non sono solo elementi strutturali ma rappresentazioni simboliche della vegetazione primordiale da cui è nato il mondo.

Il tempio di Abu Simbel, fatto costruire da Ramesse II, dimostra come l’architettura egizia sapesse integrarsi perfettamente con l’ambiente naturale. Scavato direttamente nella roccia, il tempio è orientato in modo che due volte all’anno, durante gli equinozi, i raggi del sole illuminino direttamente le statue del faraone e degli dei nel sancta sanctorum. Questo fenomeno, noto come “miracolo del sole”, testimonia le straordinarie conoscenze astronomiche degli architetti egizi e la loro capacità di trasformare l’architettura in strumento di comunicazione cosmica.

Cosa significava la scultura nell’arte dell’antico Egitto

La scultura egizia presenta caratteristiche uniche che la distinguono nettamente dalle tradizioni scultoree di altre civiltà antiche. Il suo scopo principale non era l’imitazione realistica della natura, ma la creazione di “corpi per l’eternità” che potessero ospitare l’anima del defunto nell’aldilà. Questo obiettivo spirituale ha determinato le caratteristiche stilistiche fondamentali della scultura egizia: l’idealizzazione dei tratti, la frontalità, la simmetria e la staticità monumentale.

Le statue-cubo rappresentano un’innovazione originale dell’arte egizia. Queste sculture, che raffigurano il defunto seduto con le ginocchia piegate contro il petto, avvolto in un mantello, massimizzano la superficie disponibile per le iscrizioni geroglifiche che garantiscono la sopravvivenza del nome del defunto. La forma cubica, inoltre, simboleggia la stabilità e l’eternità, valori fondamentali della civiltà egizia.

La ritrattistica regale raggiunge livelli di straordinaria raffinatezza durante il Regno Medio. Le statue di Sesostri III e Amenemhat III mostrano un realismo psicologico sorprendente, con volti segnati dalla responsabilità del potere e dalla consapevolezza delle difficoltà del regno. Questo periodo rappresenta un momento di particolare umanizzazione dell’arte egizia, dove l’idealizzazione tradizionale si tempera con una maggiore attenzione alla caratterizzazione individuale.

Le narrazioni eterne di pitture e rilievi

La pittura e i rilievi parietali costituiscono gli aspetti più narrativi dell’arte dell’antico Egitto. Attraverso complesse composizioni che decorano templi e tombe, gli artisti egizi hanno tramandato scene di vita quotidiana, cerimonie religiose, conquiste militari e concezioni cosmologiche. Queste rappresentazioni non sono semplici cronache visive, ma vere e proprie “macchine magiche” che dovevano garantire la continuazione nell’aldilà delle attività terrestri.

Le scene di vita quotidiana nelle tombe private del Nuovo Regno offrono uno spaccato straordinario della società egizia. I dipinti della tomba di Nakht, scriba reale, mostrano con minuziosa precisione le attività agricole stagionali, le tecniche artigianali, le celebrazioni religiose e i banchetti aristocratici. Ogni particolare, dai gesti dei personaggi agli oggetti rappresentati, ha un significato simbolico preciso che garantisce la riproduzione di queste attività nell’oltretomba.

I rilievi dei templi celebrano invece le gesta divine del faraone e la sua relazione privilegiata con gli dei. Le scene di battaglia, come quelle che decorano il tempio di Medinet Habu dove sono raffigurate le vittorie di Ramesse III sui Popoli del Mare, non sono semplici commemorazioni storiche ma affermazioni teologiche della natura divina del potere faranico. Il faraone non vince perché è militarmente superiore, ma perché è sostenuto dagli dei e partecipa della loro natura divina.

L’Arte dell’antico Egitto, focus sul periodo Amarniano (che rappresentò una vera e propria rivoluzione)

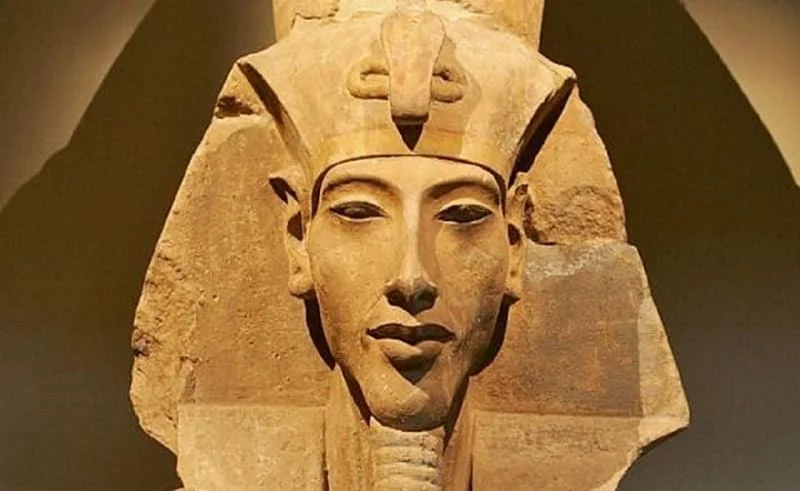

Il regno di Akhenaton (1353-1336 a.C.) segna una delle parentesi più affascinanti e controverse della storia dell’arte egizia. La rivoluzione religiosa promossa da questo faraone, che sostituì il culto tradizionale politeista con il monoteismo atoniano, si accompagnò a una vera e propria rivoluzione artistica.

L’arte amarniana rompe radicalmente con i canoni tradizionali dell’arte egizia. Le rappresentazioni del faraone e della famiglia reale mostrano un realismo senza precedenti, con corpi allungati, volti scavati, ventri prominenti e fianchi larghi. Questa nuova estetica, inizialmente interpretata come realismo patologico, è oggi compresa come espressione di una concezione religiosa che vedeva nella “verità” (ma’at) il principio fondamentale della nuova religione solare.

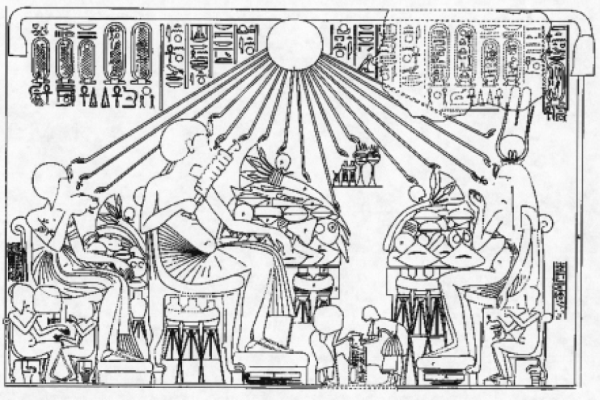

I rilievi della tomba di Huya ad Amarna mostrano scene di intimità familiare impensabili nell’arte egizia tradizionale: Akhenaton e Nefertiti che giocano con le figlie, che si baciano, che partecipano insieme alle cerimonie religiose. Questa umanizzazione della famiglia reale riflette la nuova teologia atoniana, che vedeva nel faraone non più un dio incarnato ma un intermediario privilegiato tra l’unico dio Aton e l’umanità.

L’Eredità dell’Arte Egizia

L’influenza dell’arte egizia sulla cultura occidentale è stata profonda e duratura. Già nell’antichità, Greci e Romani rimanevano affascinati dalla monumentalità e dal mistero dell’arte egizia. L’imperatore Adriano fece ricostruire paesaggi egizi nella sua villa di Tivoli, mentre obelischi egizi furono trasportati a Roma per decorare circhi e piazze.

Il Rinascimento riscoprì l’arte egizia attraverso i geroglifici e i simboli ermetici, influenzando artisti come Pinturicchio negli affreschi dell’appartamento Borgia in Vaticano. Il Neoclassicismo del XVIII e XIX secolo fece propri molti elementi dell’estetica egizia, come dimostrano le opere di Canova e le architetture di Ledoux.

La scoperta della tomba di Tutankhamon nel 1922 scatenò una vera e propria “egittomania” che influenzò l’Art Déco degli anni Venti e Trenta. Edifici come il Chrysler Building di New York o il cinema Grauman’s Egyptian Theatre di Hollywood testimoniano la persistente fascinazione dell’arte egizia sull’immaginario contemporaneo.

Curiosità e Aspetti Meno Conosciuti

L’arte egizia riserva numerose curiosità che rivelano aspetti inaspettati di questa civiltà. Gli artisti egizi, contrariamente a quanto spesso si crede, non erano anonimi artigiani ma professionisti rispettati che spesso firmavano le loro opere. Alcuni nomi sono giunti fino a noi: Ineni, architetto di Thutmosi I, o Amenhotep figlio di Hapu, architetto di Amenhotep III, furono celebrati come saggi e venerati dopo la morte.

Le donne artiste esistevano e godevano di un certo riconoscimento sociale. Merit-Ptah, vissuta durante l’Antico Regno, è considerata la prima donna medico della storia, ma era anche abile nella pittura funeraria. Durante il Nuovo Regno, alcune donne raggiungevano posizioni di prestigio nelle botteghe artistiche, specializzandosi soprattutto nella decorazione di oggetti femminili e nella preparazione dei colori. E a proposito di donne medico, a Salerno puoi trovare il giardino medico-botanico più antico dell’Occidente, che fu guidato dalla prima donna medico del continente: Trotula de Ruggiero.

I colori utilizzati dagli artisti egizi avevano significati simbolici precisi: il blu rappresentava il cielo e il divino, il verde la rinascita e la vegetazione, il rosso la vita e il potere, il nero la fertilità del limo del Nilo, il bianco la purezza e il sacro, l’oro la carne degli dei. Questa simbologia cromatica era così importante che spesso si preferiva utilizzare pigmenti preziosi e difficili da ottenere piuttosto che sostituirli con alternative più economiche ma simbolicamente inappropriate.

Bibliografia di riferimento per approfondire l’arte dell’antico Egitto

Per approfondire lo studio dell’arte egizia, si consiglia la consultazione delle seguenti opere fondamentali:

Cyril Aldred, “Arte egizia”, Milano, Rizzoli, 1980. Questo volume rappresenta ancora oggi una delle migliori introduzioni all’arte egizia, con un approccio cronologico chiaro e numerose illustrazioni di alta qualità.

Gay Robins, “The Art of Ancient Egypt”, Cambridge, Harvard University Press, 2008. Un’analisi approfondita che integra le più recenti scoperte archeologiche con un approccio metodologico rigoroso.

Melinda Hartwig, “A Companion to Ancient Egyptian Art”, Chichester, Wiley Blackwell, 2015. Una raccolta di saggi specialistici che coprono tutti gli aspetti dell’arte egizia, dalle tecniche artistiche alle interpretazioni simboliche.

Edda Bresciani, “L’arte egizia”, Torino, Einaudi, 1999. Un’ottima sintesi in italiano che presenta l’arte egizia nel suo contesto storico e culturale.

Rita E. Freed, Yvonne J. Markowitz, Sue H. D’Auria (a cura di), “Pharaohs of the Sun: Akhenaten, Nefertiti, Tutankhamen”, Boston, Museum of Fine Arts, 1999. Un catalogo fondamentale per comprendere l’arte del periodo amarniano.

Mark Lehner, “The Complete Pyramids”, London, Thames & Hudson, 1997. La guida più completa all’architettura piramidale, con planimetrie dettagliate e ricostruzioni tridimensionali.

Aidan Dodson, Salima Ikram, “The Tomb in Ancient Egypt”, London, Thames & Hudson, 2008. Un’analisi approfondita dell’evoluzione dell’architettura funeraria egizia dalle origini al periodo tolemaico.

QUI, TROVI LA NOSTRA SEZIONE DEDICATA ALLE GUIDE TURISTICHE D’ITALIA

SOSTIENI GRATUITAMENTE IL PROGETTO DI ITALIAN ART JOURNAL SEGUENDOCI SU FACEBOOK E SU INSTAGRAM

PER VEDERE LE NOSTRE PRODUZIONI MEDIA SEGUI ANCHE ARTING AROUND SU FACEBOOK, INSTAGRAM E TIKTOK.

PER TE È GRATIS, PER NOI È ESTREMAMENTE IMPORTANTE! GRAZIE MILLE!