Barbara Kruger: 5 opere che devi assolutamente conoscere

Nel panorama dell’arte contemporanea, poche figure hanno saputo fondere con tanta efficacia il linguaggio della pubblicità con la critica sociale quanto Barbara Kruger. Nata nel 1945 a Newark, nel New Jersey, l’artista americana ha trasformato l’estetica del graphic design commerciale in un potente strumento di denuncia e riflessione. Le sue opere, caratterizzate da un uso audace di tipografia bianca su sfondo rosso accostata a immagini fotografiche in bianco e nero, sono diventate icone universali che interrogano il nostro rapporto con il potere, il consumismo e l’identità di genere.

La forza comunicativa di Kruger nasce dalla sua esperienza nel mondo della grafica commerciale. Dopo aver frequentato brevemente la Syracuse University e la Parsons School of Design di New York, dove studiò con personalità del calibro di Marvin Israel e Diane Arbus, l’artista iniziò a lavorare per Condé Nast Publications presso la rivista “Mademoiselle”, diventando caporedattrice grafica all’età di soli ventidue anni. Questa esperienza, che lei stessa ha definito “la più grande influenza sul mio lavoro”, le fornì gli strumenti per decodificare e sovvertire i meccanismi della comunicazione di massa.

Le opere di Barbara Kruger non sono semplici manifesti artistici, ma veri e propri interventi culturali che mettono in discussione le dinamiche di potere della società occidentale. Attraverso l’appropriazione di immagini pubblicitarie e fotografiche esistenti, l’artista crea nuovi significati che sfidano le convenzioni sociali e politiche. I suoi slogan, taglienti e provocatori, funzionano come specchi che riflettono le contraddizioni del nostro tempo, mantenendo una straordinaria attualità anche a decenni di distanza dalla loro creazione.

QUI, TROVI IL NOSTRO FOCUS INTRODUTTIVO SU BARBARA KRUGER

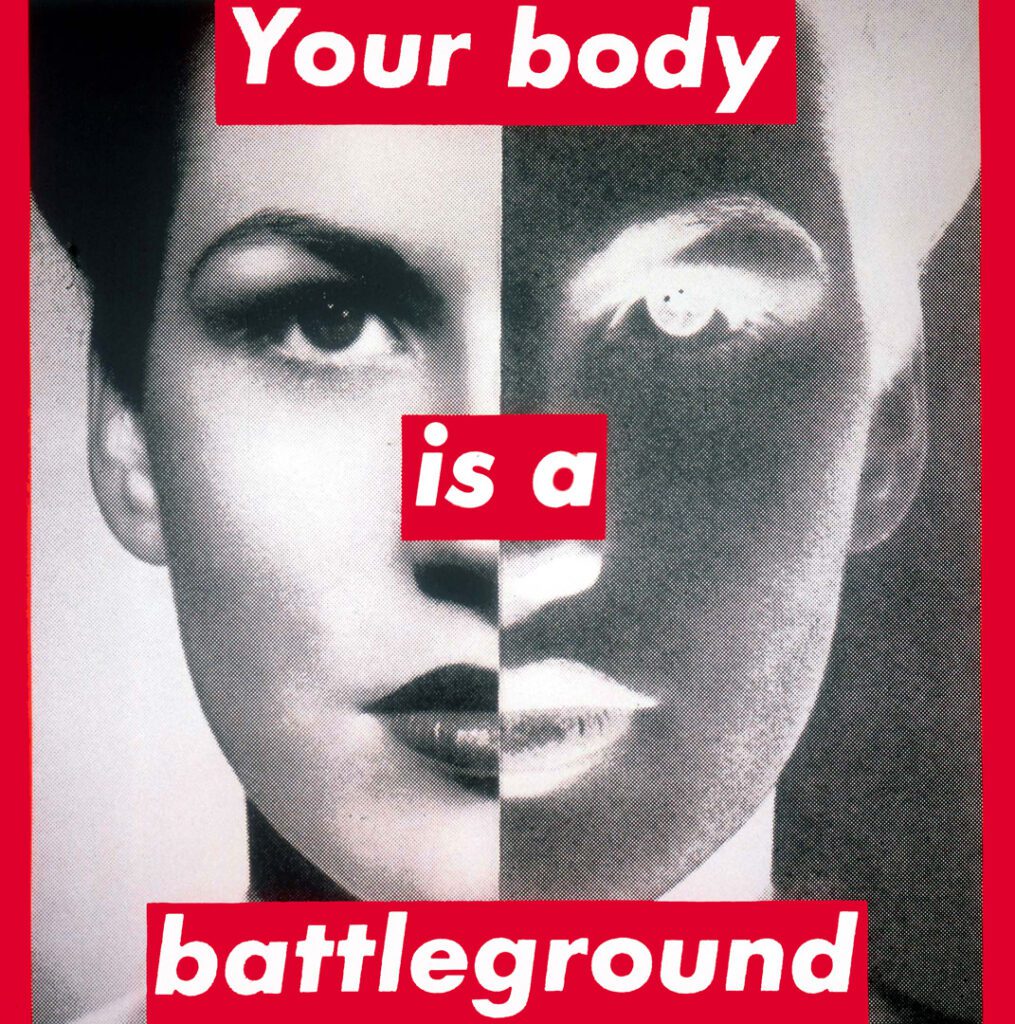

Your Body Is a Battleground – Il manifesto della lotta femminista

L’opera più celebre di Barbara Kruger rimane senza dubbio “Untitled (Your Body Is a Battleground)”, realizzata nel 1989. Quest’iconica composizione presenta il volto di una donna diviso in due metà speculari, una positiva e una negativa, su cui campeggia la scritta “Your body is a battleground” in caratteri Futura Bold condensed bianchi su sfondo rosso.

Creata originariamente per sostenere la Marcia delle Donne su Washington del 1989 a favore dei diritti all’aborto, l’opera è diventata rapidamente uno dei simboli più riconoscibili del movimento femminista contemporaneo. La scelta di utilizzare un volto femminile anonimo, diviso tra positivo e negativo fotografico, rappresenta magistralmente la dicotomia tra le diverse posizioni politiche sul corpo femminile e i diritti riproduttivi.

La genialità di quest’opera risiede nella sua capacità di trasformare un messaggio politico specifico in una riflessione universale sulla condizione femminile. Il termine “battleground” evoca non solo la battaglia legale per il diritto all’aborto, ma anche le molteplici forme di controllo che la società esercita sul corpo delle donne. La divisione dell’immagine in positivo e negativo sottolinea ulteriormente questa dualità, suggerendo come la donna sia costantemente divisa tra rappresentazioni contrapposte imposte dall’esterno.

L’impatto visivo dell’opera è amplificato dalla scelta tipografica di Kruger. L’uso del Futura Bold, carattere tipografico associato alla modernità e all’efficienza industriale, conferisce al messaggio un’autorità quasi commerciale, trasformando un manifesto politico in quello che sembra un annuncio pubblicitario. Questa strategia comunicativa, tipica dell’approccio dell’artista, smaschera i meccanismi attraverso cui i media plasmano l’opinione pubblica su questioni fondamentali.

“Your Body Is a Battleground” continua a risuonare con forza nel dibattito contemporaneo sui diritti delle donne. L’opera è stata riprodotta innumerevoli volte in manifestazioni, campagne politiche e contesti museali, dimostrando come l’arte di Kruger abbia trasceso i confini tradizionali per diventare parte integrante del discorso pubblico. La sua presenza negli spazi urbani, dai cartelloni pubblicitari alle facciate degli edifici, trasforma la città stessa in una galleria d’arte engagé.

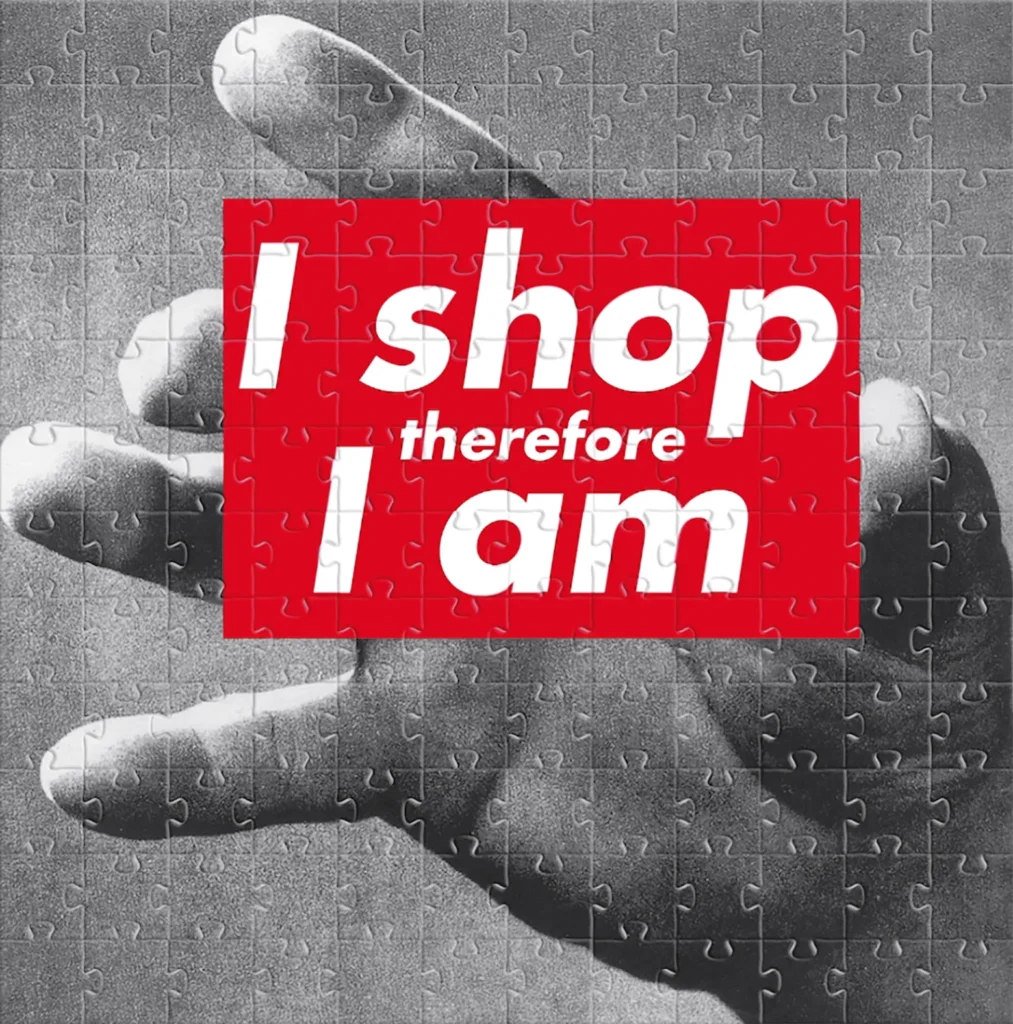

I Shop Therefore I Am – Il consumismo come identità

Nel 1987, Barbara Kruger realizzò “Untitled (I Shop Therefore I Am)”, un’opera che rappresenta una delle critiche più acute al consumismo della società occidentale. La frase, parodia del celebre cogito ergo sum cartesiano, trasforma l’atto del consumo nella prova stessa dell’esistenza umana, denunciando come l’identità individuale sia sempre più definita attraverso le scelte commerciali.

L’opera, originariamente concepita come serigrafia fotografica su vinile e successivamente riprodotta su una borsa della spesa in carta, misura 31,5 x 25 cm nella sua versione originale ed è conservata presso il Museum of Modern Art di New York. La scelta del supporto non è casuale: utilizzando una comune borsa per gli acquisti, Kruger trasforma l’oggetto stesso del consumo in veicolo del messaggio critico.

La forza concettuale di quest’opera risiede nella sua capacità di rivelare l’assurdità di un sistema che ha trasformato il consumo da mezzo per soddisfare bisogni primari a fine ultimo dell’esistenza. La parafrasi della formula cartesiana suggerisce ironicamente che nell’era del capitalismo avanzato non è più il pensiero a confermare l’esistenza, ma l’atto dell’acquisto. L’opera incapsula perfettamente il tono della sua epoca, gli anni Ottanta americani, caratterizzati dall’euforia consumistica e dall’ascesa del neoliberismo reaganiano.

L’utilizzo della borsa della spesa come supporto espositivo rappresenta un esempio paradigmatico della strategia artistica di Kruger. L’artista non si limita a creare oggetti da contemplare negli spazi museali, ma invade il quotidiano, trasformando gli strumenti stessi del consumo in occasioni di riflessione critica. Quando il visitatore di un museo o di una galleria porta con sé questa borsa, diventa inconsapevolmente portavoce del messaggio dell’artista, diffondendo la critica al sistema di cui è simultaneamente parte.

La longevità di quest’opera è testimoniata dalle sue continue riedizioni e reinterpretazioni. Nel 2019, “I Shop Therefore I Am” è stata trasformata in un’installazione video su pannello LED presso The Broad di Los Angeles, dimostrando come il messaggio di Kruger mantenga la sua rilevanza nell’era dell’e-commerce e del consumismo digitale. La trasposizione dal supporto cartaceo a quello digitale riflette l’evoluzione delle modalità di consumo, ma la sostanza della critica rimane immutata.

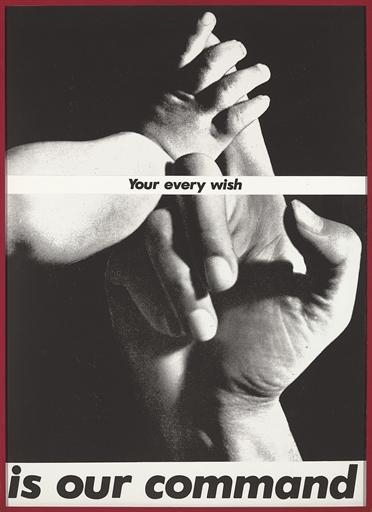

Your Every Wish Is Our Command – Il tempo e il potere generazionale

Tra le opere più significative del corpus krugneriano spicca “Your Every Wish Is Our Command” del 1981, che presenta la fotografia di una mano femminile che stringe quella di un neonato, accompagnata dal testo “Ogni tuo desiderio è un nostro ordine”. Quest’opera esplora con particolare intensità il tema del potere intergenerazionale e del condizionamento sociale che si trasmette dai genitori ai figli.

L’immagine della mano adulta che avvolge quella infantile evoca immediatamente concetti di protezione, cura e trasmissione generazionale. Tuttavia, il testo che l’accompagna introduce una dimensione inquietante, suggerendo una forma di sottomissione piuttosto che di amore incondizionato. La frase “Your Every Wish Is Our Command” trasforma quello che dovrebbe essere un gesto di tenerezza in un rapporto di potere, in cui la generazione più giovane si impegna a soddisfare ogni desiderio di quella precedente.

L’opera solleva interrogativi profondi sui meccanismi di trasmissione dei valori sociali e sul peso delle aspettative generazionali. La mano del neonato, piccola e vulnerabile, diventa metafora di come le nuove generazioni vengano plasmate dalle aspettative e dai desideri di quelle che le precedono, spesso sacrificando la propria autonomia e identità. Il linguaggio della servitù (“our command”) rivela la natura coercitiva di molti rapporti familiari e sociali, apparentemente basati sull’amore ma in realtà fondati sul controllo.

La scelta di utilizzare un’immagine in bianco e nero accentua il carattere documentaristico dell’opera, conferendole un’aura di verità universale. La fotografia sembra catturata da un album di famiglia, rendendo il messaggio ancora più perturbante perché familiare. Kruger trasforma così un momento privato in una riflessione pubblica sui meccanismi del potere che operano fin dalla nascita.

L’attualità di quest’opera è particolarmente evidente nell’era dei social media, dove le aspettative sociali e familiari si amplificano attraverso la condivisione pubblica delle esperienze private. La pressione per conformarsi ai desideri altrui, già presente nelle dinamiche familiari tradizionali, trova oggi nuove forme di espressione attraverso i like, i commenti e le approvazioni digitali, rendendo il messaggio di Kruger ancora più rilevante.

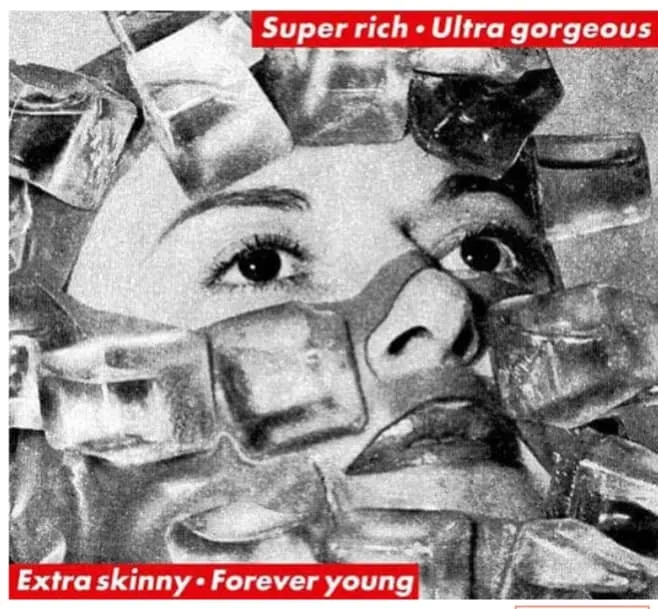

Super Rich, Ultra Gorgeous, Extra Skinny, Forever Young – L’ossessione per la perfezione

“Super Rich, Ultra Gorgeous, Extra Skinny, Forever Young” del 1997 rappresenta una delle analisi più penetranti di Kruger sui canoni di bellezza femminile e sull’ossessione sociale per la perfezione fisica ed economica. L’opera elenca con precisione chirurgica le quattro caratteristiche che la società occidentale ha identificato come attributi della donna ideale: ricchezza estrema, bellezza sovrumana, magrezza eccessiva e giovinezza eterna.

La scelta di utilizzare aggettivi superlativi (“Super”, “Ultra”, “Extra”, “Forever”) non è casuale, ma rivela l’escalation delle aspettative sociali nei confronti delle donne. Non basta essere ricche, belle, magre e giovani: è necessario esserlo in modo estremo, oltrepassando i limiti della normalità umana. Questa amplificazione linguistica denuncia l’impossibilità intrinseca di soddisfare tali standard, creando un sistema di valori destinato a generare frustrazione e inadeguatezza.

L’opera si inserisce nel contesto degli anni Novanta, caratterizzati dall’esplosione dei media visuali e dall’affermazione di icone di bellezza sempre più standardizzate e irraggiungibili. L’avvento dei reality show, delle riviste di moda globalizzate e delle prime forme di chirurgia estetica di massa aveva iniziato a diffondere modelli estetici uniformi, trasformando la diversità corporea in un difetto da correggere piuttosto che in una ricchezza da celebrare.

La genialità di Kruger risiede nella capacità di condensare in quattro aggettivi un’intera critica al sistema patriarcale e capitalista. La ricchezza estrema riduce la donna a oggetto di lusso, la bellezza sovrumana la trasforma in ornamento, la magrezza eccessiva ne nega la corporeità naturale, la giovinezza eterna ne cancella la dimensione temporale e biografica. Insieme, questi attributi disegnano un ritratto di femminilità completamente alienata dalla realtà umana.

L’attualità dell’opera è testimoniata dalla persistenza di questi stereotipi nel panorama digitale contemporaneo, dove i commenti sull’aspetto fisico delle donne, indipendentemente dai loro pensieri o contenuti, rimangono una costante sui social network. L’era di Instagram e TikTok ha amplificato ulteriormente questi meccanismi, creando nuove forme di pressione sociale attraverso filtri, editing fotografico e algoritmi che premiano contenuti conformi agli standard estetici dominanti.

We Don’t Need Another Hero – Decostruzione del mito dell’eroe

“We Don’t Need Another Hero” rappresenta una delle critiche più dirette di Barbara Kruger ai miti della società americana contemporanea. L’opera, che riprende il titolo di una celebre canzone di Tina Turner del 1985, decostruisce l’ossessione culturale per le figure eroiche individuali, spesso maschili, che dominano l’immaginario collettivo occidentale.

L’immagine utilizzata da Kruger presenta spesso figure di bambini o adolescenti, suggerendo come la mitologia dell’eroe venga inculcata fin dalla più tenera età attraverso fumetti, film e giocattoli. La scelta di negare la necessità di “un altro eroe” non rappresenta un rifiuto dell’aspirazione al bene, ma una critica alla personalizzazione e individualizzazione dei valori collettivi.

L’opera si inserisce nel contesto degli anni Ottanta, caratterizzati dall’esaltazione dell’individualismo reaganiano e dall’emergere di nuove figure mediatiche eroiche, dai magnati della finanza agli atleti professionisti. Kruger denuncia come questa retorica dell’eroismo individuale distolga l’attenzione dalle soluzioni collettive ai problemi sociali, promuovendo l’illusione che singoli individui eccezionali possano risolvere questioni sistemiche complesse.

La negazione del bisogno di eroi suggerisce implicitamente la necessità di forme alternative di organizzazione sociale e politica, basate sulla partecipazione democratica piuttosto che sulla delega a figure carismatiche. L’opera anticipa in modo profetico i meccanismi di personalizzazione della politica che caratterizzeranno i decenni successivi, dalla politica spettacolo alla celebrity politics.

L’uso della tipografia bold su sfondo rosso conferisce al messaggio un’urgenza particolare, trasformando quello che potrebbe apparire come un semplice slogan pacifista in una riflessione più ampia sui meccanismi del consenso e del controllo sociale. La ripetizione dell’articolo indeterminativo “another” sottolinea come il problema non risieda in specifici individui, ma nel sistema culturale che produce continuamente nuove figure eroiche destinate al consumo mediatico.

L’eredità artistica di Barbara Kruger nell’era digitale

L’influenza di Barbara Kruger sull’arte contemporanea e sulla comunicazione visuale è oggi più evidente che mai. Le sue strategie espressive, dal détournement pubblicitario all’uso provocatorio della tipografia, hanno anticipato molti linguaggi dell’era digitale, dai meme virali alle campagne di marketing guerriglia. L’artista ha dimostrato come sia possibile utilizzare i codici della comunicazione di massa per sovvertirne i significati, trasformando il linguaggio del potere in strumento di resistenza.

La capacità di Kruger di coniare slogan memorabili e visualizzazioni iconiche ha influenzato generazioni di artisti, designer e comunicatori. Il suo approccio all’appropriazione di immagini preesistenti ha prefigurato le pratiche di remix e mashup che caratterizzano la cultura digitale contemporanea. Allo stesso tempo, la sua attenzione alle dinamiche di genere e di potere ha contribuito a definire i parametri del discorso artistico femminista.

Le opere di Kruger continuano a circolare negli spazi urbani e digitali, spesso riprodotte senza autorizzazione ma mantenendo intatta la loro forza comunicativa. Questa diffusione virale testimonia come l’arte dell’artista americana abbia raggiunto l’obiettivo di uscire dai confini tradizionali del mondo dell’arte per entrare nel linguaggio comune. Paradossalmente, il successo commerciale di alcune sue opere, riprodotte su t-shirt, borse e accessori vari, solleva questioni interessanti sul rapporto tra critica al consumismo e partecipazione al mercato dell’arte.

L’eredità di Barbara Kruger risiede principalmente nella dimostrazione che l’arte può fungere da catalizzatore per il cambiamento sociale senza perdere la propria specificità estetica. Le sue opere hanno mostrato come sia possibile coniugare ricerca formale e impegno politico, creando un linguaggio visuale che parla simultaneamente agli specialisti e al grande pubblico. In un’epoca caratterizzata da polarizzazioni crescenti e dalla manipolazione dell’informazione, la lezione di Kruger sulla necessità di decodificare criticamente i messaggi del potere appare più attuale che mai.

La forza duratura delle opere di Barbara Kruger testimonia la capacità dell’arte di anticipare e interpretare le trasformazioni sociali. I suoi manifesti visivi, nati nelle gallerie d’arte degli anni Ottanta, sono diventati strumenti concettuali indispensabili per comprendere le dinamiche del presente. In un mondo sempre più dominato dalle immagini e dai messaggi istantanei, l’invito di Kruger a interrogare criticamente ciò che vediamo e sentiamo rappresenta un’urgenza culturale che trascende i confini dell’arte per diventare responsabilità civile collettiva.

Leggi anche – Arte femminista: una guida introduttiva a 360 gradi

- Zylinska, Joanna. AI Art: Machine Visions and Warped Dreams. London: Open Humanities Press, 2020.

SOSTIENI GRATUITAMENTE IL PROGETTO DI ITALIAN ART JOURNAL SEGUENDOCI SU FACEBOOK E SU INSTAGRAM

PER VEDERE LE NOSTRE PRODUZIONI MEDIA SEGUI ANCHE ARTING AROUND SU FACEBOOK, INSTAGRAM E TIKTOK.

PER TE È GRATIS, PER NOI È ESTREMAMENTE IMPORTANTE! GRAZIE MILLE!