C’è un miracolo che accade quando l’arte incontra il cinema, quando secoli di genio creativo si fondono con la magia della settima arte per creare qualcosa di completamente nuovo. Il cinema ha sempre avuto una relazione d’amore con l’arte. Non si limita a mostrarla: la trasforma in personaggio, in simbolo, in chiave narrativa. Dietro ogni inquadratura che immortala un capolavoro c’è una scelta precisa, un significato nascosto, una storia dentro la storia. In questo speciale, vi mostriamo 10 opere apparse in 10 film dove ognuna di queste ha un ruolo concreto, reale, all’interno dell’economia del film.

Abbiamo diviso il nostro viaggio in due parti. QUI, TROVI LA PRIMA PARTE DEL NOSTRO FOCUS.

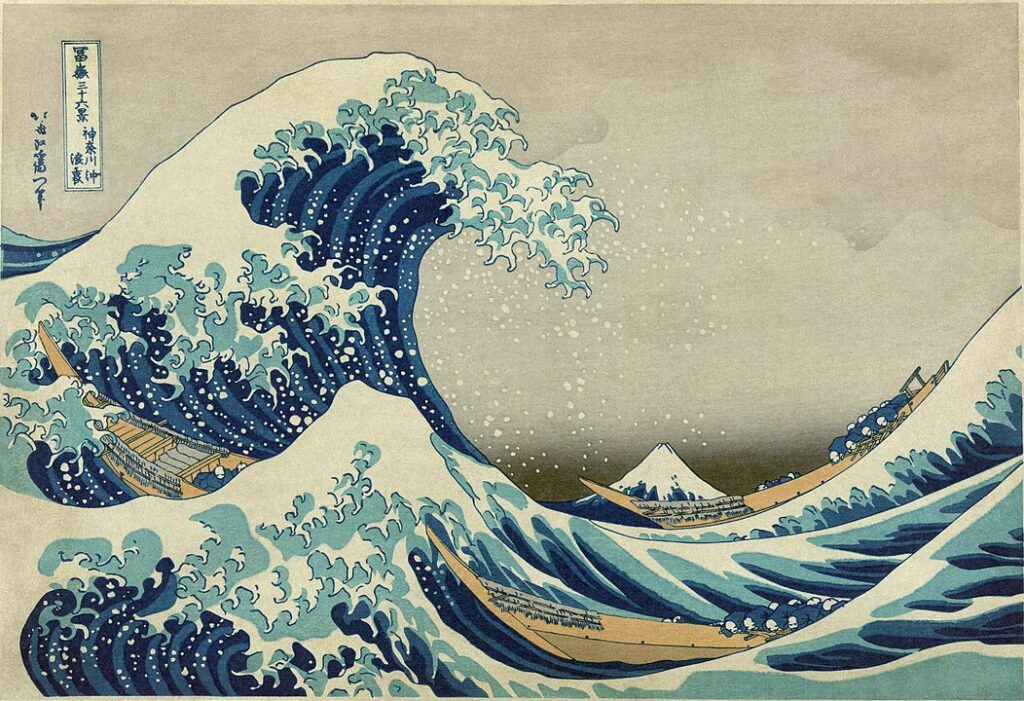

6. “La Grande Onda di Kanagawa” di Hokusai in “Point Break” (1991)

Immaginate un mattino del 1831 sul monte Fuji. Katsushika Hokusai, settantun anni, ultimo discendente di una tradizione artistica millenaria, osserva l’oceano da una scogliera. D’improvviso, una di quelle onde che i pescatori temono più della morte si alza contro il cielo, artigliando l’aria con dita di schiuma bianca. L’anziano maestro del ukiyo-e – letteralmente “immagini del mondo fluttuante” – comprende di aver trovato la sua opera definitiva.

Nasce così “La Grande Onda di Kanagawa”, la xilografia più famosa del Sol Levante, quell’onda azzurra come l’indaco delle uniformi samurai che sembra voler divorare il piccolo Fuji sullo sfondo. Hokusai aveva passato una vita a inseguire il movimento attraverso la staticità del legno inciso: i suoi attori del teatro kabuki sembravano saltare fuori dai fogli, le sue cortigiane danzavano nell’immobilità dell’inchiostro. Ma quell’onda era diversa: era pura energia, forza primordiale, natura allo stato puro.

Centocinquant’anni dopo, Kathryn Bigelow intuisce che quella stessa energia può scorrere nelle vene di una storia contemporanea. In “Point Break”, l’onda di Hokusai non è più solo arte: diventa filosofia di vita, religione adrenalinica, sfida esistenziale. Patrick Swayze, nei panni del rapinatore-filosofo Bodhi, vive per cavalcare quelle onde che il maestro giapponese aveva immortalato nel legno di ciliegio. Ogni onda che affronta è un dialogo con l’infinito, ogni caduta una lezione di umiltà.

La scena dell’ultima onda – quella che Bodhi sceglie per il suo addio al mondo – è costruita come un omaggio perfetto all’opera di Hokusai. La macchina da presa cattura la stessa prospettiva del maestro giapponese: l’uomo minuscolo di fronte alla potenza immensa dell’oceano, la bellezza terribile della natura che non conosce pietà. Come i pescatori nella xilografia originale, chinati sulle loro barche fragili come gusci di noce, Bodhi si arrende alla grandezza che lo sovrasta.

Ma c’è qualcosa di più profondo nel modo in cui Bigelow utilizza l’ispirazione di Hokusai. Il ukiyo-e era l’arte del “mondo fluttuante”, la filosofia buddhista che insegna l’impermanenza di tutte le cose. Bodhi lo ha capito perfettamente: non si può possedere l’onda, si può solo danzare con lei per un istante, prima che torni a essere oceano. L’arte giapponese del XIX secolo trova così la sua incarnazione perfetta nel cinema americano degli anni Novanta: entrambe celebrano la bellezza effimera dell’attimo, l’eroismo di chi sa accettare la propria piccolezza di fronte all’immensità del mondo.

7. “Las Meninas” di Velázquez in “The Mirror Has Two Faces” (1996)

C’è un quadro al Museo del Prado che ha fatto impazzire critici e filosofi per quattro secoli. “Las Meninas” di Diego Velázquez è molto più di un ritratto di corte: è un puzzle visivo, un gioco di specchi, un’indagine sulla natura stessa della realtà. Dipinto nel 1656, mostra l’Infanta Margherita Teresa circondata dalle sue dame di compagnia, ma la vera genialità sta in quello che non vediamo: noi, gli spettatori, siamo esattamente nella posizione dei re Filippo IV e Maria Anna d’Austria, che si riflettono vagamente in uno specchio sullo sfondo.

Velázquez aveva creato il primo “metacinema” della storia dell’arte: un’opera che riflette su se stessa, che interroga chi guarda e chi è guardato, che trasforma ogni visitatore del museo in un personaggio del quadro. Lo stesso Velázquez si autoritrae nell’atto di dipingere, guardandoci mentre noi lo guardiamo – un cortocircuito visivo di una modernità straordinaria.

Barbra Streisand, regista e protagonista di “The Mirror Has Two Faces”, comprende istintivamente la portata rivoluzionaria di questo gioco di sguardi. Nel suo film, usa il capolavoro di Velázquez per esplorare i temi della percezione, dell’immagine di sé, della realtà che si costruisce attraverso gli occhi degli altri. Come nel quadro del maestro sivigliano, dove ogni personaggio guarda in una direzione diversa creando una rete complessa di relazioni visuali, nel film ogni personaggio vede se stesso e gli altri attraverso filtri diversi, creando verità multiple e spesso contraddittorie.

La scena più significativa è quando la protagonista, professoressa di letteratura, spiega ai suoi studenti la rivoluzione visiva di “Las Meninas”. Mentre la telecamera inquadra il quadro proiettato sulla lavagna, Streisand fa notare come Velázquez avesse capito che l’arte non riflette semplicemente la realtà: la crea, la interroga, la mette in discussione. Ogni pennellata del maestro barocco anticipava di secoli le questioni che il cinema moderno avrebbe fatto proprie: chi racconta la storia? Da quale punto di vista? Cosa è vero e cosa è costruzione?

L’uso del quadro non è mai decorativo: diventa strumento di indagine psicologica. Come Velázquez aveva intuito che ogni ritratto rivela più del pittore che del soggetto dipinto, così Streisand usa il cinema per esplorare come ci costruiamo attraverso lo sguardo degli altri, come l’amore stesso sia spesso una questione di prospettiva, di punti di vista che si incontrano o si scontrano nella complessa geometria dei sentimenti umani.

8. “La Persistenza della Memoria” di Salvador Dalí in “Destino” (2003)

C’è un sogno che Walt Disney ha custodito nel cassetto per sessant’anni. È il 1946 quando il padre di Topolino incontra Salvador Dalí in una sala da tè di Hollywood. Due geni agli opposti: uno che crea mondi di fantasia per bambini, l’altro che scandaglia gli abissi dell’inconscio con i pennelli intrisi di follia. Eppure, in quel pomeriggio californiano nasce un’idea folle: portare il surrealismo nel regno della magia Disney.

Il progetto si chiama “Destino” e dovrebbe durare sei minuti di pura poesia visiva. Dalí è entusiasta: immagina i suoi orologi molli che si sciolgono nel tempo dell’animazione, le sue formiche che marciano sui fotogrammi, i suoi elefanti dalle gambe di ragno che attraversano i cieli della California come apparizioni oniriche. Ma la guerra fredda, i costi, le incomprensioni fanno naufragare il sogno. Disney muore senza vedere il suo Dalí animato, Dalí muore senza vedere i suoi sogni che si muovono.

Nel 2003, settant’anni dopo quella stretta di mano, Roy Disney decide di ressuscitare il progetto del nonno. Utilizza i disegni originali di Dalí – conservati negli archivi Disney come reliquie preziose – e li trasforma in sei minuti di animazione che sembrano dipinti che prendono vita. “La Persistenza della Memoria”, l’opera più celebre del maestro catalano con quegli orologi che si sciolgono come formaggi al sole, diventa il leitmotiv di tutto il cortometraggio.

Ma non sono solo citazioni: è una vera e propria traduzione dal surrealismo al cinema d’animazione. Gli orologi molli di Dalí, dipinti nel 1931 durante una di quelle estati torride a Port Lligat dove il tempo sembrava fermarsi, iniziano a battere, a pulsare, a scorrere davvero. Ogni secondo del cortometraggio è un tuffo nell’inconscio collettivo che Dalí aveva esplorato attraverso la sua tecnica paranoico-critica: quella capacità di vedere doppio, di trovare forme nascoste nelle nuvole, di trasformare la realtà in sogno ad occhi aperti.

L’operazione più geniale è come l’animazione Disney rispetti perfettamente la poetica daliniana mantenendo la sua identità. I colori pastello tipici dell’animazione classica si tingono degli oro e dei blu profondi che Dalí aveva imparato guardando i tramonti della Costa Brava. Le metamorfosi continue – una donna che diventa farfalla, un paesaggio che si trasforma in volto – seguono la logica onirica del surrealismo ma con la fluidità magica che solo Disney sapeva creare.

Il risultato è un’opera che non appartiene né al museo né al cinema tradizionale: è qualcosa di completamente nuovo, un sogno condiviso tra due geni che non si sono mai veramente incontrati, ma che attraverso l’arte hanno trovato un linguaggio comune per raccontare l’inafferrabile mistero del tempo, dell’amore, del destino che ci spinge sempre verso nuove metamorfosi.

9. “Ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer nell’omonimo film (2003)

Peter Webber trasforma un quadro in un’intera vita immaginata. Il mistero che avvolge la ragazza di Vermeer — con quello sguardo sospeso tra timidezza e intelligenza — diventa il cuore pulsante di una storia silenziosa ma intensa, fatta di tensioni sottili, desideri inespressi e scoperta del sé. Il film, tratto dal romanzo omonimo di Tracy Chevalier, ricostruisce con rara delicatezza l’Olanda del XVII secolo, restituendo il mondo del maestro fiammingo non solo nei costumi o nelle scenografie, ma soprattutto nella luce. La luce dorata del pittore olandese illumina ogni fotogramma, sfiorando i volti, accarezzando gli oggetti, fermando il tempo. Il cinema si fa pittura in movimento, e la ragazza muta di Vermeer — interpretata da Scarlett Johansson — diventa un simbolo di femminilità osservata, immaginata, idealizzata. Il film è anche un racconto sul potere dello sguardo: quello del pittore, del pubblico, del regista. E sulla linea sottile tra ispirazione e ossessione.

10. “Nighthawks” di Edward Hopper in Pennies from Heaven (1981)

La solitudine urbana di Hopper prende vita in un musical cupo e ironico firmato Herbert Ross. Il bar notturno dell’artista americano, con le sue luci artificiali e i suoi silenzi densi, viene rievocato con fedeltà visiva e potenza simbolica, diventando il palcoscenico di drammi umani soffocati dal conformismo e dal disincanto. In Pennies from Heaven, l’America della Grande Depressione si riflette nei sogni infranti dei suoi protagonisti, e l’arte di Hopper — fatta di distanze incolmabili, finestre chiuse e luci fredde — trova una corrispondenza emotiva nei numeri musicali malinconici e surreali. L’isolamento dipinto negli anni Quaranta risuona con l’alienazione moderna, creando un ponte emotivo tra arte e vita, tra visione pittorica e esperienza cinematografica. Il quadro non è solo citato: è interiorizzato, reinterpretato, filtrato attraverso una lente narrativa che lo rende vivo e tragicamente attuale.

L’arte che vive oltre la cornice

Cosa accade quando un quadro smette di essere solo un quadro? Quando Monna Lisa diventa una detective, quando l’urlo di Munch si trasforma in una maschera horror, quando le onde di Hokusai cavalcano le onde reali dell’oceano?

Accade che l’arte trascende i suoi confini originali e trova nuove forme di esistenza. Il cinema non si limita a omaggiare questi capolavori: li risucchia nella sua dimensione narrativa, li fa respirare, li carica di significati inediti. Un dipinto statico diventa dinamico, un’immagine fissa si anima, un simbolo si trasforma in storia. Ogni volta che un regista sceglie di includere un’opera d’arte nel proprio film, compie un atto di traduzione culturale. Trasporta secoli di storia, di tecnica, di emozioni in un nuovo contesto, creando connessioni impreviste tra passato e presente, tra alta cultura e cultura popolare.

Il cinema diventa così una galleria d’arte in movimento, dove ogni spettatore può incontrare capolavori che altrimenti potrebbero rimanere distanti, inaccessibili. Forse è questa la vera magia: quando l’arte esce dai musei e entra nelle sale cinematografiche, smette di essere patrimonio di pochi e diventa linguaggio universale. Ogni quadro che vive sullo schermo porta con sé la promessa che la bellezza, in tutte le sue forme, può ancora stupirci, emozionarci, cambiarci.

QUI TROVI LA PRIMA PARTE: L’arte nel cinema: quando i capolavori diventano protagonisti – PARTE 1

QUI, LA NOSTRA PAGINA SULLE 10 CITTÀ D’ARTE PIÙ IMPORTANTI D’ITALIA

SOSTIENI GRATUITAMENTE IL PROGETTO DI ITALIAN ART JOURNAL SEGUENDOCI SU FACEBOOK E SU INSTAGRAM

PER VEDERE LE NOSTRE PRODUZIONI MEDIA SEGUI ANCHE ARTING AROUND SU FACEBOOK, INSTAGRAM E TIKTOK.

PER TE È GRATIS, PER NOI È ESTREMAMENTE IMPORTANTE! GRAZIE MILLE!